具体的な活動内容

一般社団法人PLAY FUKUOKAは、こどもたちの「遊び」が大切にされる社会を目指し、中間支援団体として「遊びを伝える」「人を育てる」「場をつくる」という3つの柱で活動しています。

「遊びを伝える」活動では、保護者や保育者に向けた外遊び講座や研修を実施し、こどもの主体性を尊重するプレイワークの考え方を伝えています。ミニブック制作・配布も行い、「遊びは学びの根っこ」であることを広く発信しています。

「人を育てる」活動では、学生プレイワーカーの育成講座や、保育士・教員・放課後児童支援員向けの研修を実施し、実践と対話を通じて、こどもにとって安心できる大人とは何かを探りながら、人材を育てています。

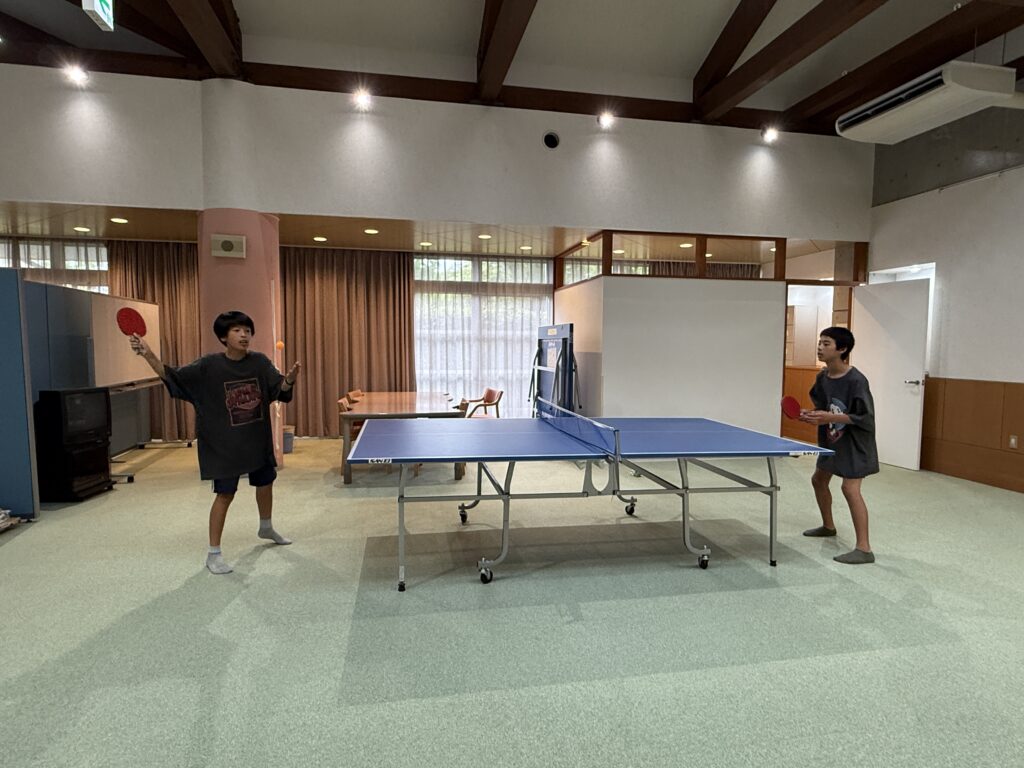

「場をつくる」活動では、福岡市内の多くの小学校で実施されている、こどもたちがランドセルを置いたまま校庭で自由に遊べる遊び場「わいわい広場」の方針策定や運営体制の構築(仕組みづくり)に貢献しています。さらに、障がいの有無に関わらず誰もが一緒に遊べるインクルーシブな遊び場や、病院や自然公園、学校施設などでの遊び場づくりに取り組んでいます。

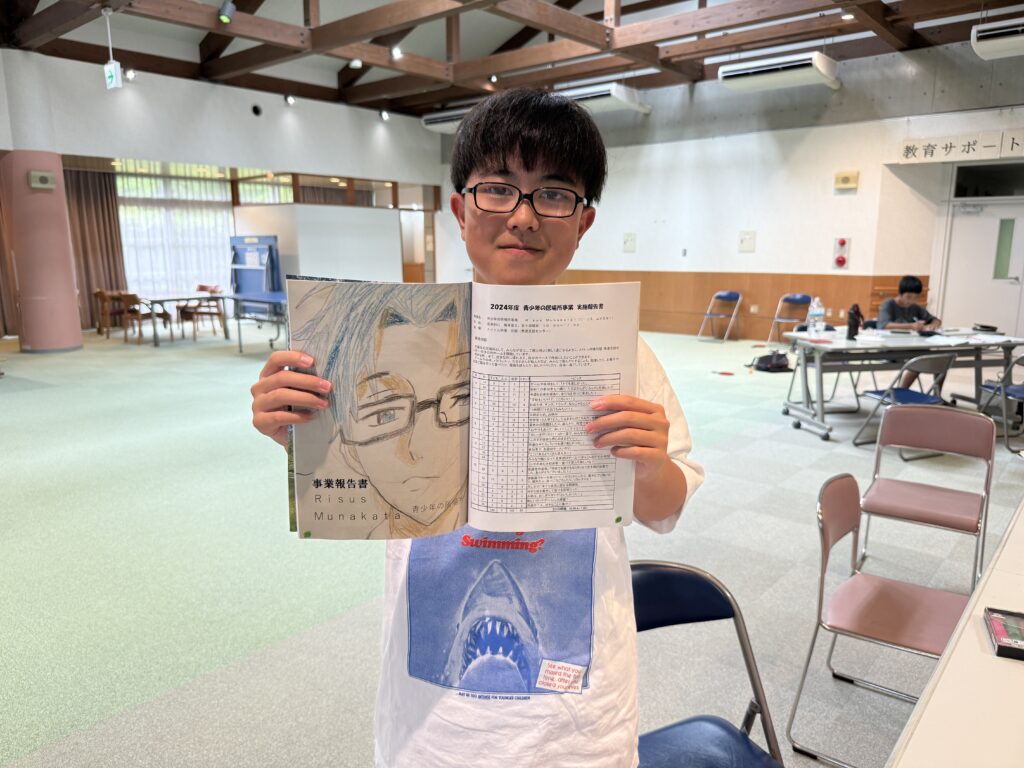

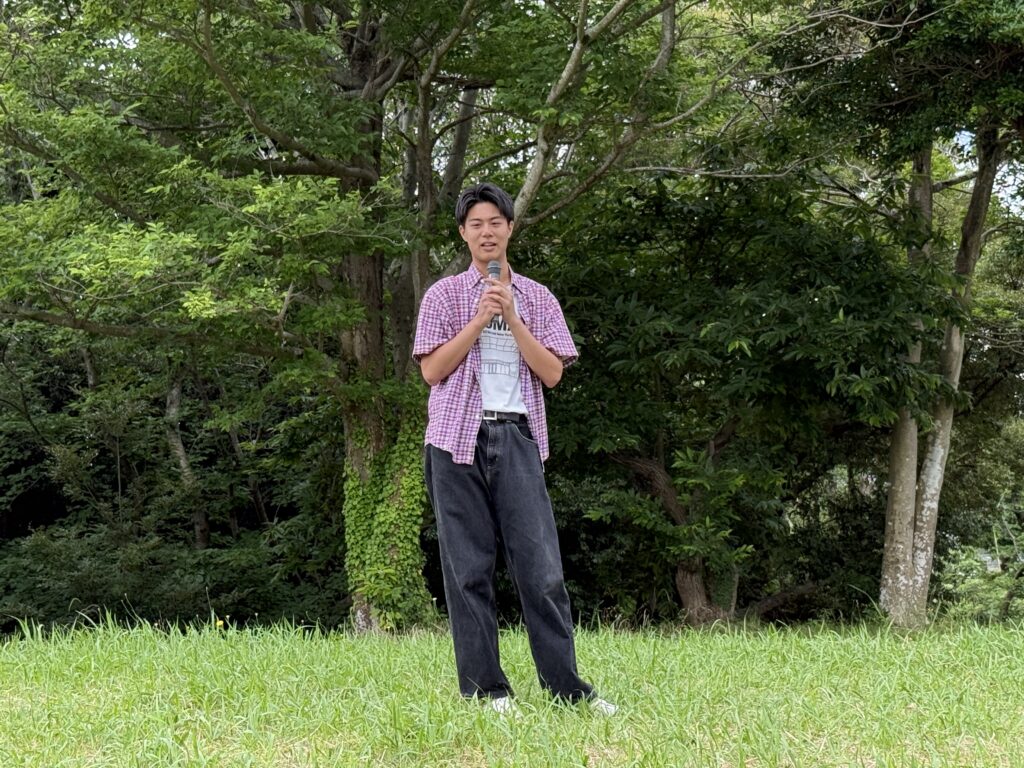

取材に訪れた日は、「トーキョーコーヒー太宰府」が主催する「プレーワーカー養成講座」で、一般社団法人PLAY FUKUOKA代表の古賀彩子さんが講師を務めました。会場には、地域でこどもの遊び場を広げたいと願う保育士や保護者、学生らが集まり、座学と実践を通して「プレーパーク」について学びました。

午前の講義では、「遊びってなんだろう?」をテーマに、これまでの実践を交えたお話が展開されました。その中で古賀さんは、「大人がつい先回りしてやってあげるのではなく、こどもが主体的に“やってみたい”ことに挑戦できるきっかけを、大人が工夫することが大切です」と語り、参加者たちはうなずきながら熱心にメモを取っていました。

午後は森に移動し、かまどでの火起こしやそうめん流しなどの体験を通して、「安全な見守り方」や「大人が誘導しない関わり方」について実践的に学びました。古賀さんは「大人が“教える”のでも、“管理するように見張る”のでもなく、“一緒にいながら見守る”ことの大切さを体感してもらえたと思います」と振り返りました。

活動の背景

一般社団法人PLAY FUKUOKAの活動の背景には、「こどもが自由に外で遊ぶことが難しくなっている」という現代社会の課題があります。代表の古賀彩子さんは、地域から“こどもを見守る存在や場所”が消えつつあり、日常的な「人との出会い」や「偶然の体験」が失われていることに強い危機感を抱いてきました。

活動の原点は、20代の頃に働いていた京都の「プレイスクール協会」での無人島キャンプです。

トイレを掘るところから始まる自然体験のなかで、こどもたちが自分で考え、動き、自然と学び合う姿に感動し、「指示がなくても、自分たちで動く力を持っている。大人が手を出しすぎず見守ることの大切さを学びました」と古賀さんは語ります。

福岡に戻り、自らも母親となって子育てをする中で、「こどもが安心して外遊びできる場所が少ない」「こどもに関わる大人がいない」と痛感しました。そこで、「それなら自分たちで遊びの場をつくろう」と決意し、2004年に「福岡プレーパークの会」を立ち上げ、福岡県内7カ所でプレーパーク普及事業を始めました。2008年に学生プレイワーカー育成事業を開始し、そして2011年に福岡市で「乳幼児と大人のための外遊び講座」をスタートさせます。また、福岡市の小学校の校庭等を利用して遊び場をつくる「放課後等の遊び場づくり事業」(わいわい広場)」の取組に、委員として2009年から2023年まで関わってきました。

活動を続けるなかで、「遊びはこどもだけでなく、大人にとっても社会にとっても大切な営みである」という確信が強まり、2012年に団体名を「PLAY FUKUOKA」に改称し、2016年に法人化しました。【PLAY FOR GOOD.ないまと未来の社会を。】を理念に、2022年からインクルーシブな遊び場づくりを始め、現在は、支援者の育成、制度づくり、行政・医療・教育機関・企業との連携など、地域を巻き込みながら多様なフィールドで活動の幅を広げています。

参加者の声

(参加者)

「今の保育現場では自分の価値観が通じずに悩んでいたけれど、今日の話を聞いて、自分のやりたい方向へ進んでいいのだと感じられました」

(学生プレイワーカー)

「こどもに何かを教えるのではなく、ただ“いる”ことで十分だと気づきました」

(地域ボランティア)

「正解を与えるのではなく、こどもが自分で考える時間を待つ。そんな関わり方が新鮮でした」

(古賀さん)

「飯塚市で乳幼児の親子向けの講座を実施していた際に参加していた赤ちゃんが、20歳になって市の職員として再会しました。関わったこどもが成長して地域を支える側(市の職員)になっているのが嬉しいです」

これからのこと

今後は、異分野の専門家と連携しながら、支援者の支援や育成をさらに進め、誰もが安心して関われる遊びの場を地域に根づかせていくことを目指しています。こどもたちが自然に「やってみたい」と動き出せる環境づくりを、これからも丁寧に広げていきます。

「こどもまんなか社会」に向けて

古賀さんは、「特別なイベントよりも、何気ない日常に“遊び”があることが大切です」と語ります。

こどもが「やってみたい」と思ったときに自由に挑戦できる環境と、それをそっと見守る大人の存在が、こどもの育ちを支える土壌だと考えています。

また、「こどもを支える大人自身が孤立しないように、支援者同士がつながり、悩みを共有できる場が必要です。こどもを真ん中に置くと、大人同士がつながり直す。それが“こどもまんなか社会”だと思います」と古賀さんは語り、支援者を支援する仕組みづくりにも取り組んでいます。

“危ないから禁止する”のではなく、“どうすれば安全にできるか”を大人が共に考える姿勢が、こどもの自由と安心を両立させる——その信念を胸に、PLAY FUKUOKAはこれからも地域に“育ちの場”を広げ続けていきます。

PLAY FUKUOKA公式ホームページ

(取材日:2025年6月29日)