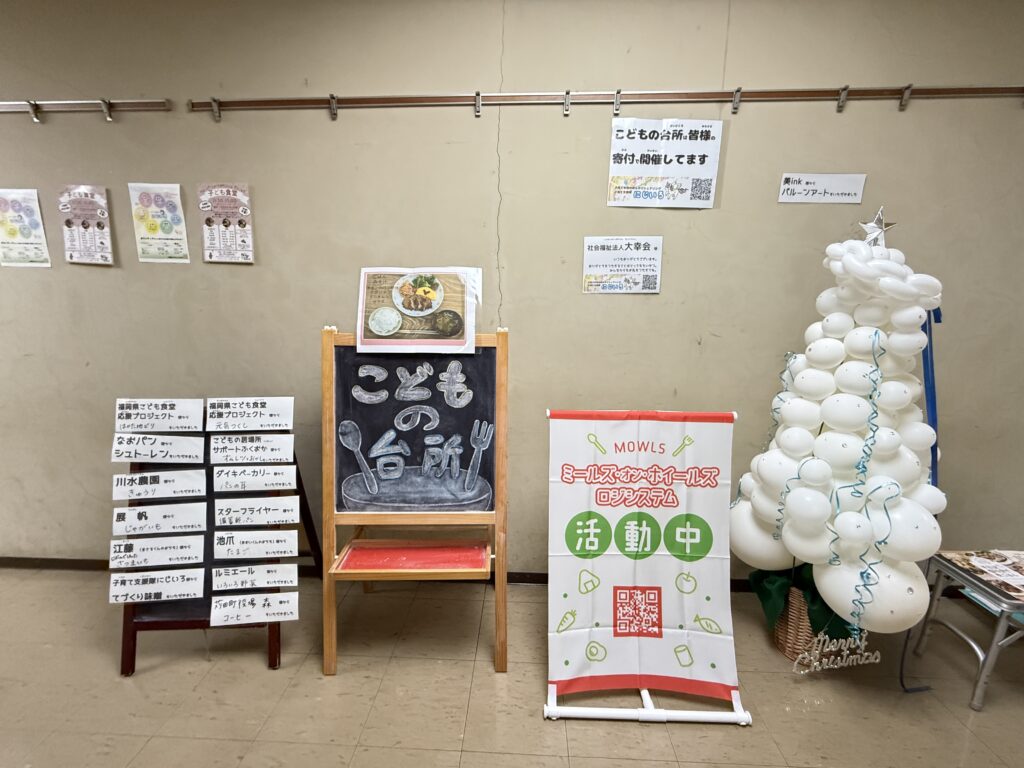

具体的な活動内容

「こどもの台所」の最大の特徴は、こどもたちが主体となり、料理体験を通じて自立性を育てることです。約10名の地域ボランティアと一緒に簡単な家庭料理を作りながら、食材の使い方や基本的な料理スキルを学びます。

取材の日は、クラウドファンディングの寄付によって提供されたはかた地鶏と県産米を使い、地域の特産品についても知識を深めました。こどもたちは年齢に応じて、おかず班、ごはん班、味噌汁班に分かれ、チキンのパン粉焼き、ナポリタン、味噌汁といったメニューを調理していきます。味噌汁はひとりずつ自分が好きな具材を入れ個性豊かな一品に仕上げ、お米もひとりずつ洗米し炊飯ジャーで炊きました。異なる学校から集まったこどもたちは、料理をする力を身につけるだけでなく、コミュニケーションをとりながら一緒に作り上げる体験をすることで、お互いを尊重する対人スキルも育まれていきます。

「こどもたちが家で安全に料理を作れるようになることこそ、私たちの支援の最終目標です。そのため、実際の家庭を想定し、5人前程度の料理を作る練習をしています」と代表の石田さん。「こどもの台所」ならではのこだわりが、活動の中に息づいています。

活動の背景

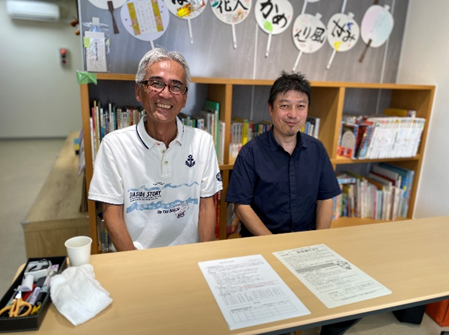

この活動の起点は、10年前の設立時に遡ります。「地域社会に住む大人たちとの交流が少ないこどもたちのために、食育を通じた育成の場を作りたい」という代表の石田恭子さんの熱い思いから、設立から2年後に「こどもの台所」をスタートさせます。石田さんは「大人が育てるだけではなく、こどもが大人を救う社会を作りたい、こどもたちが主体的に関わり、知識を共有する場を増やしたい」と話します。こどもたちの言動や行動をひとりの人間として認め、相互に救われるスタイルを大切にしたいと考えています。

石田さんの情熱は地域の農家や企業の心を動かし、寄付を受ける仕組みを作り上げています。そして、経済的な貧困に関わらず、「見えない貧困」に目を向ける活動の必要性を訴えています。

参加者の声

(調理したこども)

「自分の手で料理を作れたことは嬉しい体験でした」

「他のこどもと一緒に作業をするのが楽しかった」

(調理ボランティア)

「毎回、私たちも楽しみにしています」

「こどもたちは、料理が出来上がったときや配膳のときもよく動いてくれるんですよ」

(地域の人)

「めちゃめちゃ美味しいです」

「家でも料理や食事の支度を進んでやってくれるようになって助かっています」

これからのこと

「こどもの台所」とは別に、月1回、振る舞いに重点を置いた「おせっかい食堂」も運営している石田さん。「私たちのこども食堂だと1食分しか提供できないので、地域全体をこども食堂化する構想を描いています」と話します。地域の食堂が運営に参加するという大規模ネットワークの実現を目指し、現在、12店舗が参加予定です。要である資金を募り、地域食堂に分配される仕組みが制度化されるように動いていくそうです。

「こどもまんなか社会」に向けて

石田さんは、こどもまんなか社会では、こどもたちの行動や言動を認めることが大切だと考えています。「大人がこどもたちを一方的に支援するのではなく、こどもたち自身が大人を助ける機会を作ることで、自己肯定感も育まれ、結果として地域全体が支え合う強いコミュニティができるのでは」と話してくれました。

子育て応援隊にじいろ

インスタグラム

https://www.instagram.com/nijiiro.childcare/

ホームページ

https://www.2jiiro-7irolabo.com/

(取材日:2024年12月15日/更新:2025年3月5日)

具体的な活動内容

毎年、10月のスポーツの日に開催される「小学生参観」は、今年15回目を迎えました。社員のこどもを対象に職場体験を行う活動です。こどもたちはお揃いのユニフォームを着用し、朝礼から1日をスタートします。親の働く職場を見学するだけでなく、6年生には卒業式を行うなど、心温まる体験や、企業活動に関連した創作活動を体験できるようにしています。

今回は、グループ会社の農園看板制作などを行ったり、みんなでお弁当を食べたりしながら、こども同士の交流も図ります。活動後は参加したこどもたちの感想や写真を掲載した「小学生新聞」を作成し、参加した家族や社内で共有し、こどもと親が一緒に過ごす良き思い出の一日を記録として残すことができています。

また、従業員の平均年齢39歳という大坪GSIは、子育て真っ最中の社員が多くいることから、経済的な子育て支援制度にも取り組んでいます。それは、15歳まで(中学生)のこども1人につき月額3,000円の支援金と決算期に12万円の特別支援金を支給するというものです。

さらに、子連れ出勤の支援として、保育園に入れない時や、急な用事で預け先がない時、会社の空きスペースをこどもが遊べるスペースとして活用するなど、『企業ができることは企業がやる』という考えのもと、子育て世代が働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでおり、グループ4社全体に広がっています。

活動の背景

大坪社長は、「実は最初は、ビジネスライクな発想からでした」と振り返ります。15年前に人材不足対策として会社主導で始めた小学生参観ですが、こどもたちの反応を通じて、その意味は大きく変わりました。今では社員で構成するプロジェクトチームができ、自主的に企画を練るまでに成長しています。

さらに大坪社長は、「休日にのんびりしている親の姿しか知らないこどもたちに、汗を流して働く姿を見せたい。こどもたちに親の仕事の真の姿を知ってほしい」と考えています。建設業は若い世代から敬遠されがちな業界。この取り組みの根底には、「都会に憧れる若者に、将来『親の会社、大坪GSIを思い出してほしい』」という思いがあります。

「子育てにやさしい会社づくりは、制度を待つのではなく、企業が率先して取り組むべき」と強調します。「ここならこどもを産み育てられる」と思える環境づくりが経営哲学と考えています。

参加者の声

(2歳から参加している女児の母親(社員))

「『今度の小学生参観、絶対行く!』と毎回心待ちにしています。社員の皆さんとも顔なじみになり、まるで大家族のよう。こどもにとって、かけがえのない経験になっています」

(参加したこども)

「コースターを作ったのが楽しかったです。看板の色塗りも楽しかったです」

「みんなで遊んだり、えびやさつまいもを見に行ったりして楽しかったです。いろいろな人と友だちになれて、うれしかったです」

これからのこと

大坪GSIでは、夏休みに地域のこどもたちを対象とした「子ども土サミット」を開催し、陶芸体験や工場見学を通じて、土と触れ合う喜びを伝えています。これまで、福岡で2回開催し、来年からは九州全域での展開を計画中です。各地の同業者と連携し、より多くのこどもたちに体験の機会を提供できるよう進めていく予定とのことです。

「こどもまんなか社会」に向けて

大坪社長は「企業の自助努力が不可欠です。こどもに希望を与え、働く親が安心して子育てできる環境づくりが重要。企業が率先して子育て支援に取り組むことで、こどもまんなか社会の実現につながるのでは」と話してくれました。

大坪GSI株式会社ホームページ

https://www.ogsic.jp/

(取材日:2025年1月23日)

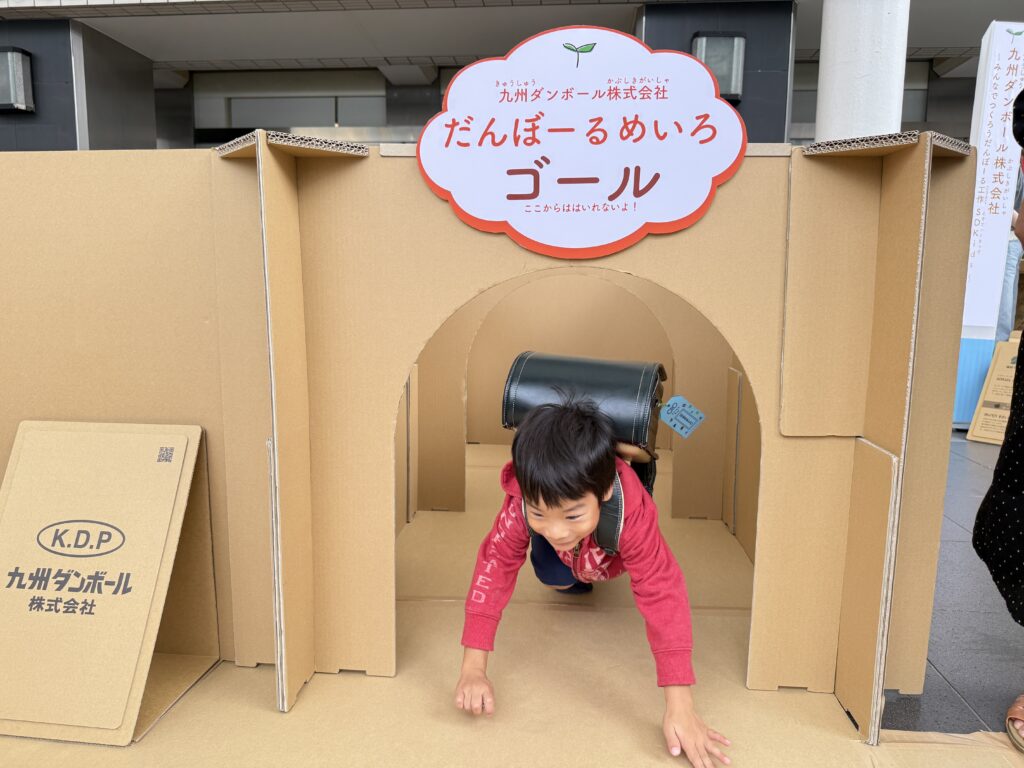

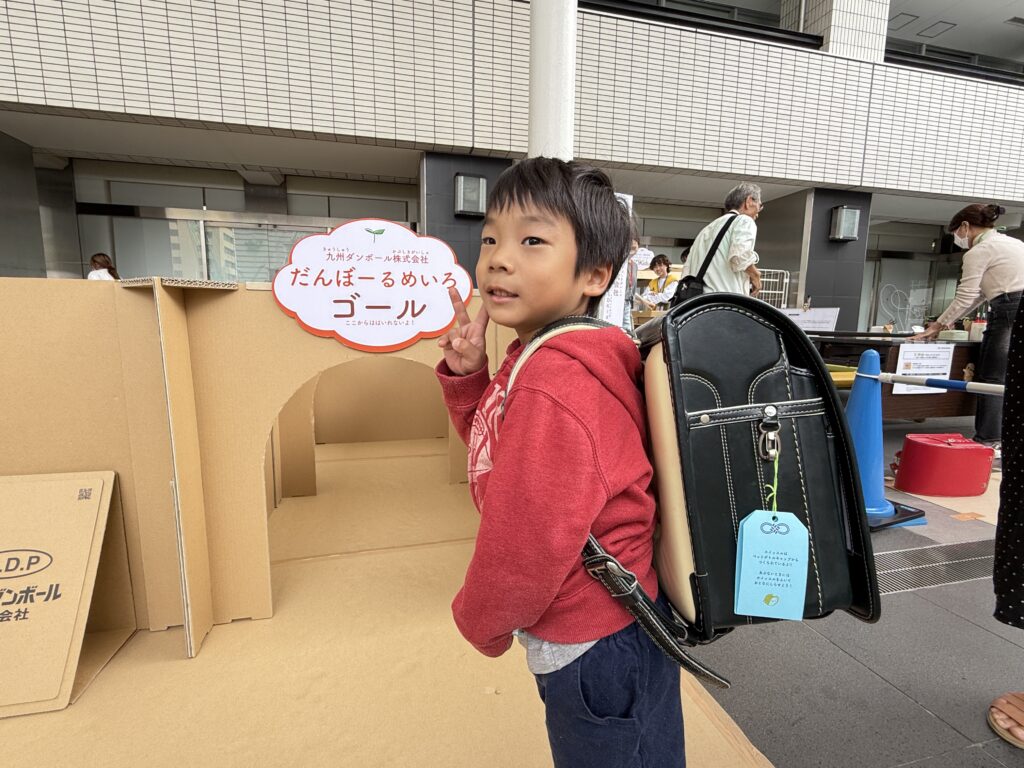

具体的な活動内容

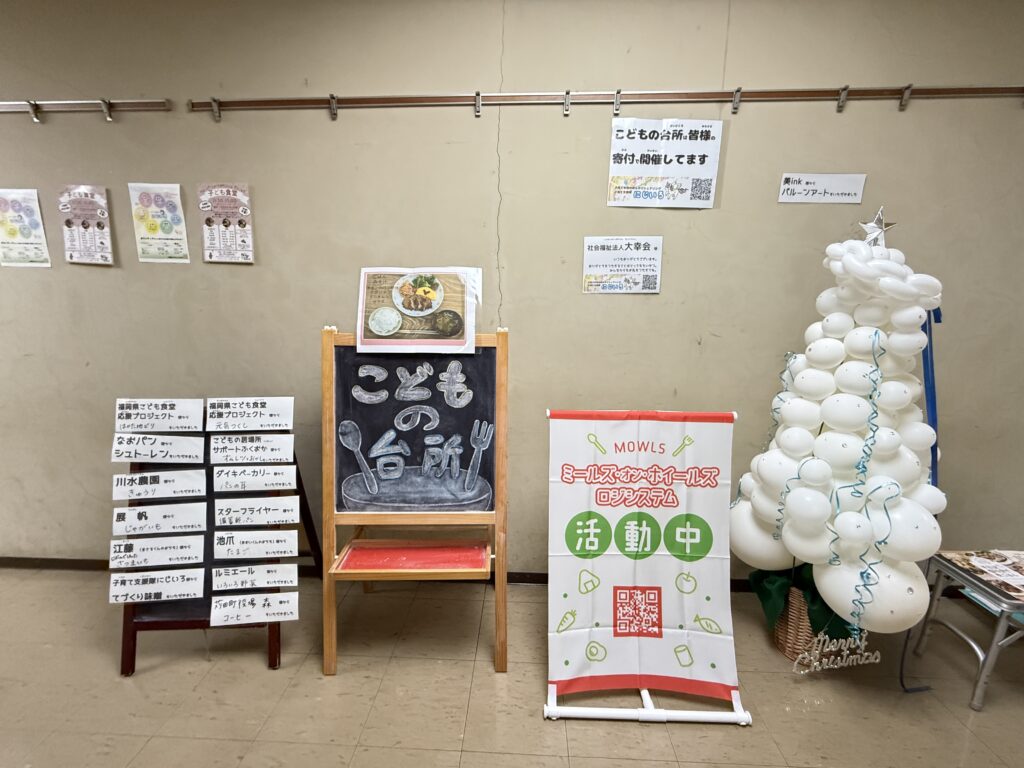

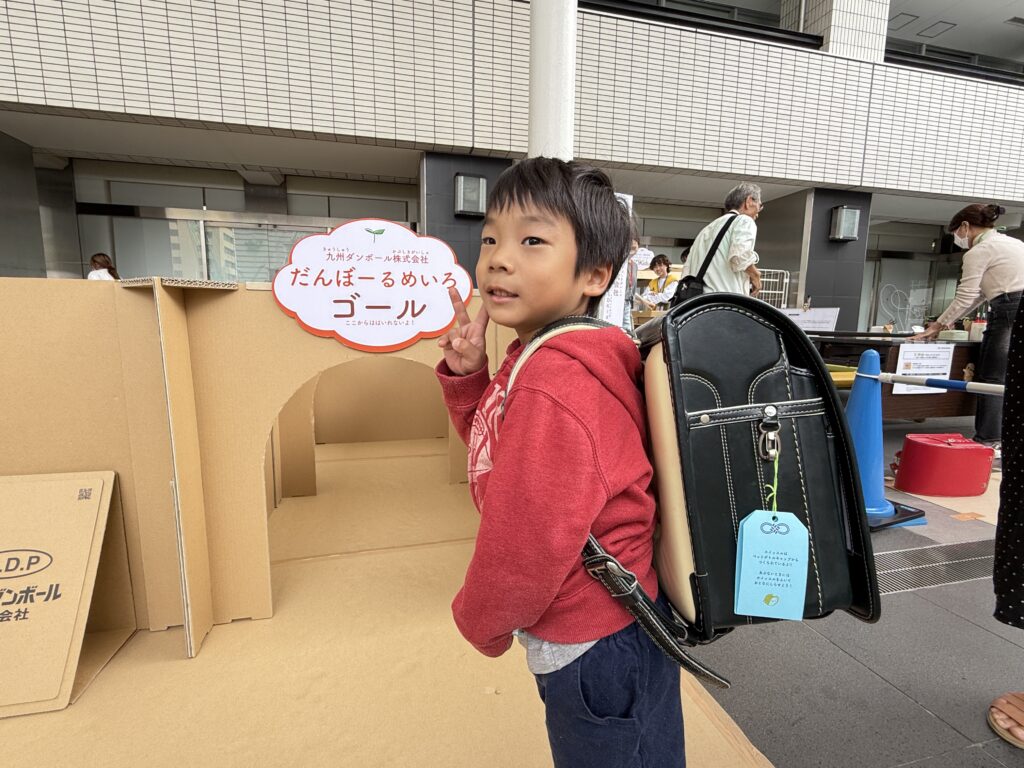

心をつなぐランドセルの架け橋

イベントでは、こどもたちが展示された中から自分だけの「運命のランドセル」を選ぶ特別な時間や、通学路体験、工作・ゲーム体験などの企画で、こどもたちの思い出づくりを支援します。さらに、学生と地元企業が心を込めて作ったオリジナル化粧箱に、こどもたち自身の手で大切にランドセルを収めて持ち帰ります。会場では同時に新たなランドセルの寄付も受け付けており、昨年は約650個もの温かい善意が集まるなど、循環型の支援の輪が広がっています。

活動の背景

「こどもの未来に希望を持たせることができないだろうか…」7年前、一人の母親から寄せられた、こどもの未来への切実な想いに、NPO法人次世代のチカラFUKUOKAの新村優理事長が深く心を動かされました。こどもたちの未来への可能性を広げ、すべてのこどもたちに平等な学びの機会を提供したいという思いから、活動は始まりました。

その後、九州産業大学造形短期大学部の森下慎也先生との出会いにより、学生のアイディアを盛り込むことで、活動は大きく広がりました。

この取り組みは単なる物の再利用ではなく、こどもたちの可能性を育む、温かな社会のつながりを創造する取り組みに発展しています。

参加者の声

(こどもたちとその家族)

「こんなに綺麗なランドセルをいただけて、本当に感謝しています。こどもが喜ぶ姿を見て、私まで嬉しくなりました」

(寄付者の声)

「大切に使ったランドセルが、新しい持ち主と出会えることが何より嬉しいです」

(プロジェクトリーダー:九州産業大学造形短期大学部 研究生 石田賀琳さん)

「参加者の方々からの『ありがとう』の言葉が、何よりの励みになりました。去年叶えられなかった北九州での活動も実現でき、感慨深いです」

(協力企業)

「地域のこどもたちの笑顔のために、私たちができることを実行する。それが企業としての誇りです」

これからのこと

現在、活動は、福岡市から飛び出し、久留米市、北九州市へと着実に広がっています。このプロジェクトは、地域の企業や団体との連携を深めながら、単なるランドセルの受け渡しを超えて、地域全体でこどもたちの未来を支える大きな取り組みへと成長しています。

「こどもまんなか社会」に向けて

「こどもたちの声に真摯に耳を傾け、一人の人間として尊重し合える社会。それが私たちの目指す『こどもまんなか社会』です。このイベントを通じて、こどもたちが安心して夢を育める環境づくりを、地域全体で進めていきたい」と森下先生は、語ってくれました。

九州産業大学造形短期大学部ホームページ

https://www.zokei.kyusan-u.ac.jp/

NPO法人次世代のチカラFUKUOKAホームページ

http://jisedainochikara.jp/

(取材日:2025年1月18日)

取り組みの概要

2024年度も、夏休みにこどもたちが親の職場を訪問し仕事を参観しました。その成果発表の場として、作文・写真の公募が行われ、作文部門には788通の応募がありました。第一次審査では、教員を目指す中村学園大学教育学部の学生が作文を読み、分析して、24組の親子を最終審査の発表者に選びました。最終審査では、中村学園大学の学生が司会進行を担当。緊張の中、各学年3名ずつがステージに登壇し、ひとり3分のプレゼンテーションタイムの中で、仕事参観の感想や気づき、自分の将来について発表しました。最終審査で、グランプリ、準グランプリ、第3位が選ばれたほか、審査員特別賞など様々な賞が作文部門24組と写真部門2組の合計26組の親子に贈呈されました。

活動の背景

現代では、働く意思がなく勤労していない若者や若年層の離職が増加しており、その背景には、学校教育や家庭教育だけでは働く意味や大切さを十分に学ぶことができていない状況があるのではないかとの課題認識から、このプロジェクトでは、家庭の基盤を支える親の仕事を間近で見ることを通して、社会や家庭の役割を理解するきっかけを与えることを目指しています。

さらに、参加企業・団体にとっても、こどもたちの訪問を受け入れることで、社内環境の改善や教育CSRの推進に繋がる意義深い取り組みとなっています。

参加者の声

(主催者)

「回を重ねるごとに、仕事の体験や仕事の価値観について語った優秀な作品が寄せられていることに感動するとともに、選考に苦慮するという嬉しい喜びを感じています」

(参加したこどもたち)

「家にいるときのお父さん・お母さんの姿と違う」

「カッコイイ!!」

「こんなに人の役に立つことをしている」

「職場でリーダーシップを発揮しているところに感動した」

「感謝の気持ちが芽生えた。親にありがとうの言葉を伝えたい」

など、こどもならではの気づきや視点が、親子の絆を深めています。

(参加企業・団体)

「こどもが1日来ることで、こども用の名刺を準備し、社長・会長室で名刺交換したり、会議に出席させたり、現場へ連れて行ったりと、さまざまな工夫をしているところが多く、社内の雰囲気も和やかになり、整理整頓も進み、教育CSRとしてとらえています」という声が多く上がっています。

これからのこと

「15年間実施を続けていますが、もっと多くの参加企業や団体が増えてほしいです。佐賀県まで実施企業が増えていますが、九州中、ひいては日本中に、この親子良し、企業・団体良し、社会良しの三方良しのプロジェクトが広がってほしいという希望を持っています」と、みらいプロジェクト実行委員会の会長である学校法人中村学園理事長学園長の中村紘右さんは語ってくれました。

みらいプロジェクト「こどもお仕事参観デー」ホームページ

https://miraiproject.fukuoka.jp/

(取材日:2024年11月23日)

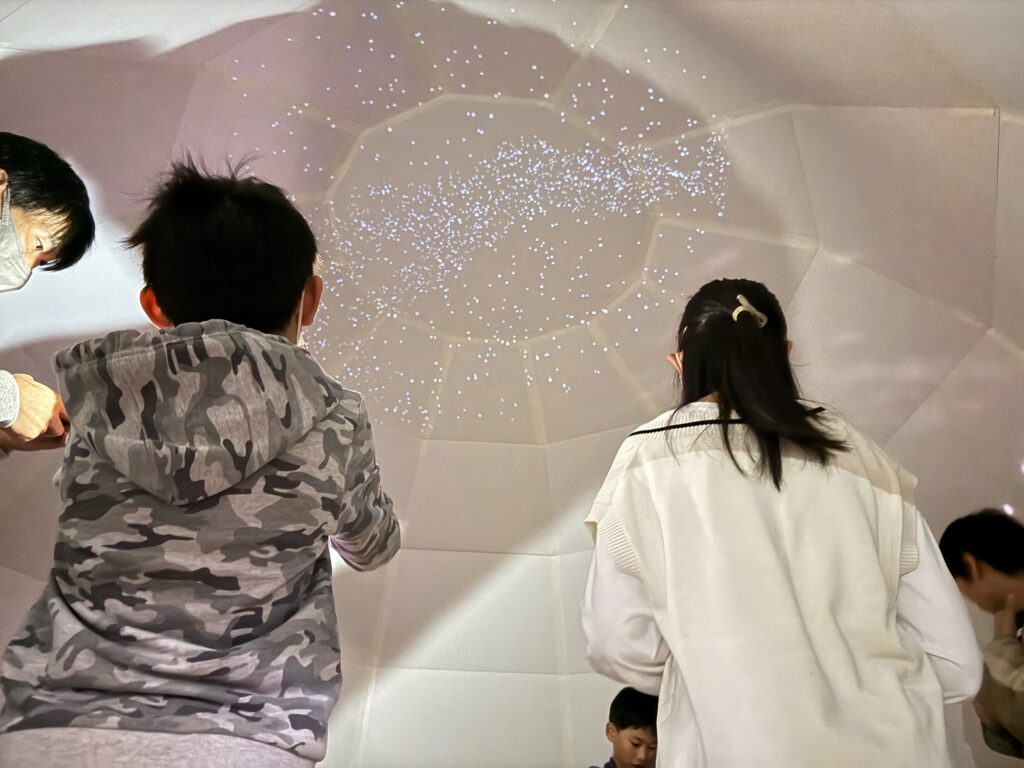

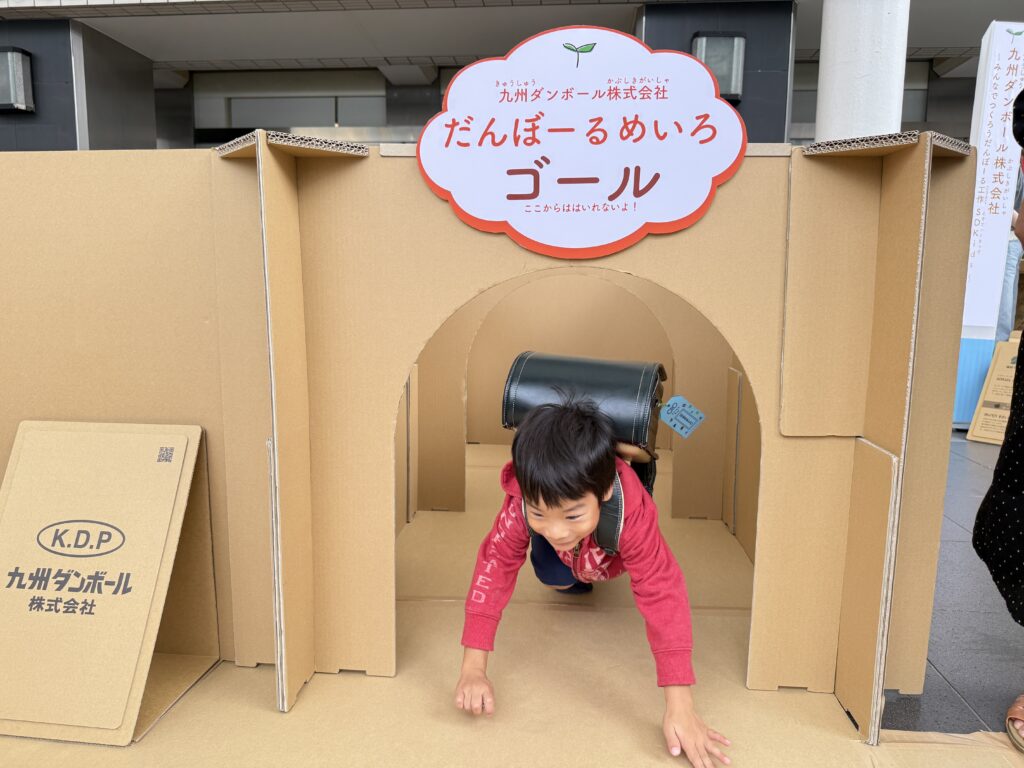

具体的な活動内容

このワークショップ(トレーニング)は、福岡市にある九州産業大学造形短期大学部の教室で開催されました。こどもたちが教室に足を踏み入れると、巨大なドームが目に飛び込んできます。その迫力に目を輝かせながら、体験への期待で胸を躍らせていました。

活動を主催するのは、九州造形短期大学部の森下慎也先生と防災士としても活躍する福津市の古川隆邦さん、そして7名の学生たちです。森下先生は「防災訓練を楽しみながら実施することで避難所での生活に備えることができ、実際に避難した場合の心のゆとりに繋がる」と考え、「遊び」と「防災」を融合させ、こどもたちが自ら解決策を見つけられる力を育てたいとスタートしました。

防災とはなに?防災って楽しく取り組めるんだ!

学生による人形劇で「防災ってなに?」そんな問いかけから始まりました。災害時の“困った”をテーマに「なんでだろう?」「どうしたらいいかな?」という疑問を引き出し、古川さんのスライドを使ったクイズを交えた防災の話で理解を深めていきます。

その後、こどもたちは実際にダンボールを使ってモンスター制作に挑戦。「カベモンスター」「コップモンスター」「ツクエイスモンスター」など、問題を解決するモンスターを作ります。ラストは、巨大「プラネタリウムモンスター」の中で、星を輝かせる体験!

初めて出会ったこどもたち同士で考え力を合わせて作った、災害に立ち向かう「ヒーローモンスター」たち。アイディアと創造力が光る時間となりました。

参加者の声

(森下先生/主催者)

「ダンボールを使ったものづくりを通じて、楽しみながら防災を学ぶ姿を見ると、改めてこの活動の重要性を実感しました」

(参加した小学生)

「学校では自由に作ることがあまりないので、とても楽しかった!自分で作った椅子に座れた時、すごくうれしかったです」

(保護者)

「防災を学ぶだけでなく、創造性を引き出す工作の時間があり、こどもたちがいきいきと活動できて良かったです」

(大学生スタッフ)

「短い準備期間で不安もありましたが、こどもたちが笑顔で完成した作品を見せてくれた時、頑張ってよかったと思いました」

これからのこと

本プロジェクトは、次年度以降も継続実施を予定しています。より多くの地域や家庭に「楽しく学べる防災」を届けるため、活動の規模拡大も計画中。防災とアートを掛け合わせた新しい形の取り組みとして、さらなる可能性が期待されます。

「こどもまんなか社会」に向けて

「災害時、避難所での時間をどう過ごすか、手元にある材料でどのように工夫できるのかを考えることも重要です。この取り組みでは、こどもたちが自由にものづくりを楽しみながら防災を学び、困難な状況でも前向きに乗り越えられるスキルを身に付けることを目指しました」と語る森下先生。また、こどもたちが「防災」を「自分ごと」として認識する力と、工作でモノを作る時の「これがいいかな」「あれがいいかな」という思考と創造性を育む機会を大切にしたいと語ってくれました。

九州産業大学造形短期大学部ホームページ

https://www.zokei.kyusan-u.ac.jp/

(取材日:2024年11月23日)

具体的な活動内容

福岡県が推進する「子育て応援の店」でもある映画館「ユナイテッド・シネマ」。様々なこども・子育てに配慮した取り組みをしています。まず、「抱っこdeシネマ」は、赤ちゃん連れの保護者の方が気軽に映画を楽しめる場を提供するプログラムで、赤ちゃんに配慮して、音量を通常より小さく、館内の照明も少し明るくした環境で上映が行われます。座席は隣に荷物を置けるよう間隔を空けて座ることができます。また、来館者が希望する場合、当日の座席変更にも柔軟に対応しています。

さらに、子育てイベントの際に、特別チケットや招待券を提供するなど、地域の子育て世代を積極的にサポートしています。

活動の背景

ユナイテッド・シネマ トリアス久山の大谷支配人は、自身の子育て経験を通じて「親子で気軽に映画を楽しめる場を作りたい」という想いから、このプログラムを広く地域の人に呼び掛けてきました。その背景には、「特にこどもにとって映画館は、家庭空間ではなく、社会に触れる第一歩となる」という思いがあったからでした。

また、大谷支配人は福岡県が進める「子育て応援の店」事業に賛同し、会社の上層部に直接掛け合い、登録を実現。地域のこどもたちとその家族を支援するために尽力しています。

参加者の声

「音量が控えめで安心して楽しめた」「赤ちゃん連れでも周囲に気を遣わず映画を観ることができる」「こうした取り組みがもっと増えてほしい」など、多くのポジティブな声が寄せられています。また、映画館周辺のリピーターが多いことからも、子育て家族がこのプログラムを信頼し、満足して利用していることがうかがえます。

これからのこと

大谷支配人は「今後、さらに多くの子育て家庭に映画館を身近に感じてもらえるよう、料金の負担軽減や新たなプログラムの導入を検討できるよう会社に提案していきたい。また、福岡県の子育て応援事業と連携し、地域全体で子育てを支える仕組み作りを目指しています」と語ってくれました。

「こどもまんなか社会」に向けて

大谷支配人は「映画館は特別な体験を提供する場所です。親子で映画を楽しむことで、家族の思い出を作る素晴らしい時間を過ごしていただければと思います。この取り組みを通じて、地域の子育て世代に少しでも貢献できれば嬉しいです」と語ってくれました。

ユナイテッド・シネマトリアス久山 ホームページ

https://www.unitedcinemas.jp/hisayama/index.html

(取材日:2024年11月22日)

具体的な活動内容

「こども食堂みずほまち」は、2016年8月に設立され、福岡県下でも初期から活動している先駆的なこども食堂の一つです。このこども食堂は、西松建設の独身寮の、リビングと厨房を活動の拠点とし、毎月第二土曜日、月に1回、地域のこどもたちや家族に、毎回工夫を凝らした温かい食事と安心して過ごせる居場所を提供しています。

活動は、認定 NPO 法人チャイルドケアセンターと西松建設の社員を含む約20 名のボランティアにより、安定した運営ができています。

ふくおか筑紫フードバンクや地域の農家から届く野菜や米などの新鮮な食材を、ボランティアスタッフが賞味期限ごとに仕分け、西松建設から寄贈された冷蔵・冷凍設備や食材保管設備で適切に管理することで、食品ロス削減にも貢献しています。

取材当日は、料理が得意な地域の方々が朝9 時前から準備を始め、こどもたちのために心を込めた「三色丼」と「お吸い物」「コロッケ」を振る舞いました。

食事のあとは、こどもたちが高校生ボランティアと、ゲーム対戦や工作、塗り絵、絵本の読み聞かせなどを楽しみます。こどもたちのリクエストに応えて思いっきり遊び、世代を超えた交流の中で、こどももおとなも笑顔あふれる時間を過ごしていました。

活動の背景

「こども食堂みずほまち」の代表である大谷さん(認定NPO 法人チャイルドケアセンター代表理事)がこども食堂を始めたきっかけは、教育現場で目の当たりにしたこどもの貧困と孤独でした。「こどもの格差は深刻な社会問題」という強い思いに駆られ決断します。それが20 年前。まだ「こども食堂」という概念がなかった頃、大谷さんは地域の公民館を借りて、週1 回の無料食堂を立ち上げました。当初は小さな規模からのスタートでしたが、地元農家や有志の協力を得て、栄養バランスの取れた温かな食事を提供することができました。

活動を続ける中で、「困難な家庭のこどもだけの場所では意味がない。誰もが気軽に集えるこども食堂を作りたい」と地域全体がこどもたちを見守り、支える共生の場を目指すようになります。

そんな思いを知った、当時、西松建設九州支社副支社長だった松川さんが心を動かされて、会社に掛け合います。そして活動拠点となる寮や冷凍庫、食材保管庫の提供、そして電気代の支援を行い、今のこども食堂が実現しました。

参加者の声

(高校生ボランティア)

「小さな子と遊ぶのが楽しい」

(参加したこども)

「お兄ちゃんと対戦ゲームができて嬉しい」

(保護者)

「こどもも居心地が良いようで、食事した後もずっと遊んでいます。助かっています」

(「こども食堂みずほまち」代表 大谷さん)

「こども食堂には、こどもたちにとって当たり前に保障されるべき豊かなこども時代の姿があります。そして、こども食堂がその豊かなこどもの『居場所』として機能していることを感じています。地域や企業の皆さまのご協力のおかげで、8年間という長い間、活動を続けることができました。本当に感謝しています」

(西松建設の松川さん)

「CSR 活動を大切に、地域のこどもたちの未来を直接支えられることに参加するボランティアも喜んでいます。こどもたちの笑顔が私たちの活動の原動力です」

これからのこと

大谷さんは、「こども食堂は、単に食事を提供する場ではなく、こどもたちが安心して過ごせる『居場所』でありたいと考えています。これからもこどもたちの声をしっかりと取り入れ、彼らが主体的に関われる場づくりを目指していきます。また、西松建設様をはじめ、応援してくださる企業や団体・個人の皆さま、そして地域全体と支え合いながら、持続可能な居場所づくりに取り組んでいきたいと思います」と話してくれました。

「こどもまんなか社会」に向けて

大谷さんは、「こどもたちが自由に意見を述べられる場をつくり、地域全体でその成長をあたたかく見守り、支え合えるような居場所を守っていきたい」と語っています。

認定NPO法人チャイルドケアセンター

ホームページ

http://npo-ccc.net/

インスタグラム

https://www.instagram.com/child.care.center1

(取材日:2024年11月16日)

具体的な活動内容

残暑が残る秋晴れの空の下、黄金色に輝く田んぼで、こどもたちの元気な声が響きます。この日は、九電送配とオイスカが共催する「米づくりプロジェクト」の第2回目。親子連れとオイスカの海外研修生が一緒になり、稲刈りに挑戦しました。

参加者たちは期待に胸を膨らませ、まず、オイスカの担当者から稲刈りの基本を学び、稲が乾燥・精米される過程の説明に耳を傾けます。バスで圃場に移動後、カマの使い方を習い、いよいよ稲刈り開始。大人もこどもも最初は戸惑いながらも、次第にコツを掴み楽しんでいました。「これほど手間をかけてお米が食卓に届くことを実感した」と感想を語る参加者もいました。

作業後はセンターに戻り、新米で炊いたごはんと味噌汁を味わいました。自分たちで握ったおにぎりを頬張り、お米本来の甘さと旨味に笑顔があふれます。さらに、昼食後にはオイスカ研修生による音楽の出し物や、自国で目指す仕事を語るプレゼンテーションも実施し、参加者はその熱意と異文化交流の意義深さに感銘を受け、農業の大切さに気づき、感謝の気持ちが芽生えた一日を過ごしました。

参加者の声

去年も参加したという親子は、「今年も稲刈りが楽しみで友達と一緒に来ました」「こどもたちが一生懸命稲を刈っている姿を見ると、普段の生活では得られない貴重な経験ができていると実感します」と笑顔で語ってくれました。

また、初めて参加した親子は、「手作業で稲を刈るのは思っていたよりも大変でしたが、こどもたちが真剣に取り組んでいる姿を見て、とても良い経験になったと思います。今日は家族でこの体験を思い出しながら、夕食を楽しむつもりです」と満足そうに話していました。

オイスカ西日本研修センターの廣瀬所長は、「今年は11カ国から研修生が参加し、国際的な交流も深まっています。農業を通して異文化との触れ合いも楽しんでほしい」と話し、参加者に国際的なつながりを意識してもらう機会にもなりました。

これからのこと

このプロジェクトは10年近く協働事業として取り組まれています。食と農業の大切さを直接感じることができる貴重なイベントとして、多くの参加者に感動を与えてきました。今後もこのような取り組みを継続し、次世代に食の大切さや自然との共生を伝える場として広げていく計画です。

九州電力送配電株式会社ホームページ

https://www.kyuden.co.jp/td_index.html

公益財団法人 オイスカ 西日本研修センターホームページ

https://oisca.org/nishinippon-tc/

(取材日:2024年9月28日)

具体的な取り組み内容

男性育休取得100%を達成

九州電力は、2022年4月から、男性育休取得推進の取り組みとして、「いくQ -over 2 weeks-」というスローガンを掲げ、男性社員が2週間以上育児休職を取得し、育児に専念することを推奨しています。このスローガンには、こどもが生まれた男性社員を職場の皆さんが心から祝福し、気兼ねなく育児休職を取得できる風土・文化を作りたい、そして「まずは2週間」、家庭や職場の状況次第ではそれ以上の取得を、職場全体で後押しして欲しいという思いが込められています。

これらを始めとする様々な取り組みにより、男性育休の取得実績は大きく向上しました。取り組み前の2021年度にはわずか8%だった取得率は、2022年度には80%まで上昇し、2023年度には目標としていた100%を達成しています。 また、2023年度の平均取得日数は30日に達し、約74%の社員が2週間以上の育児休職を取得しています。

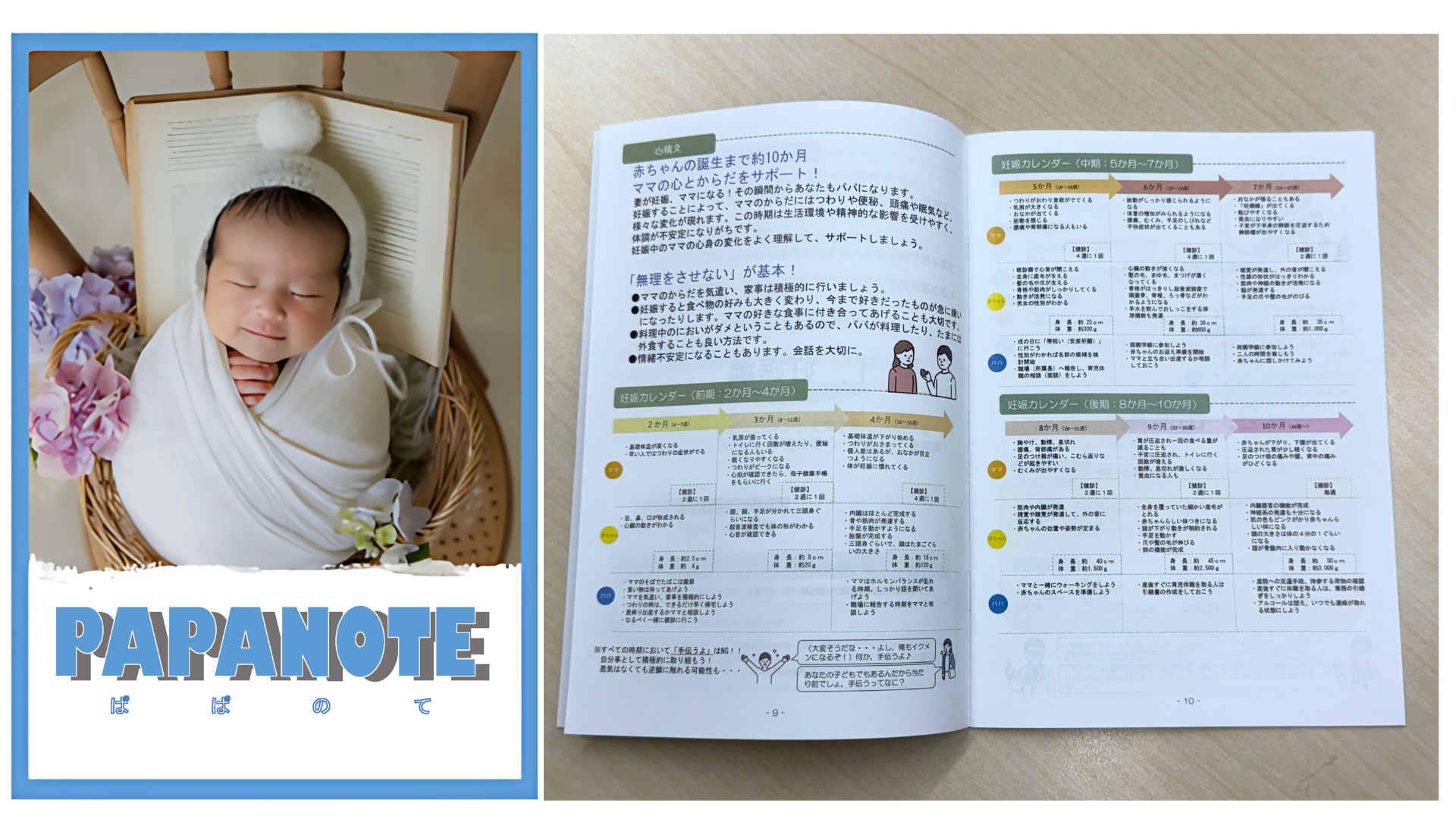

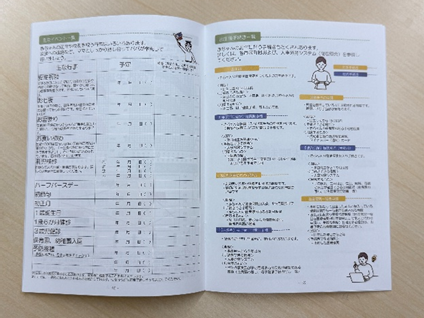

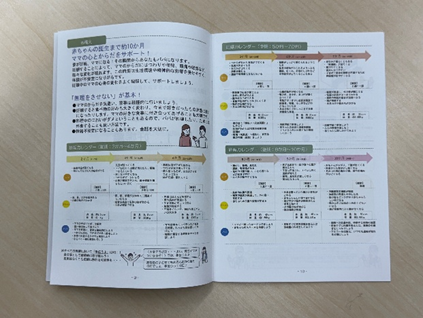

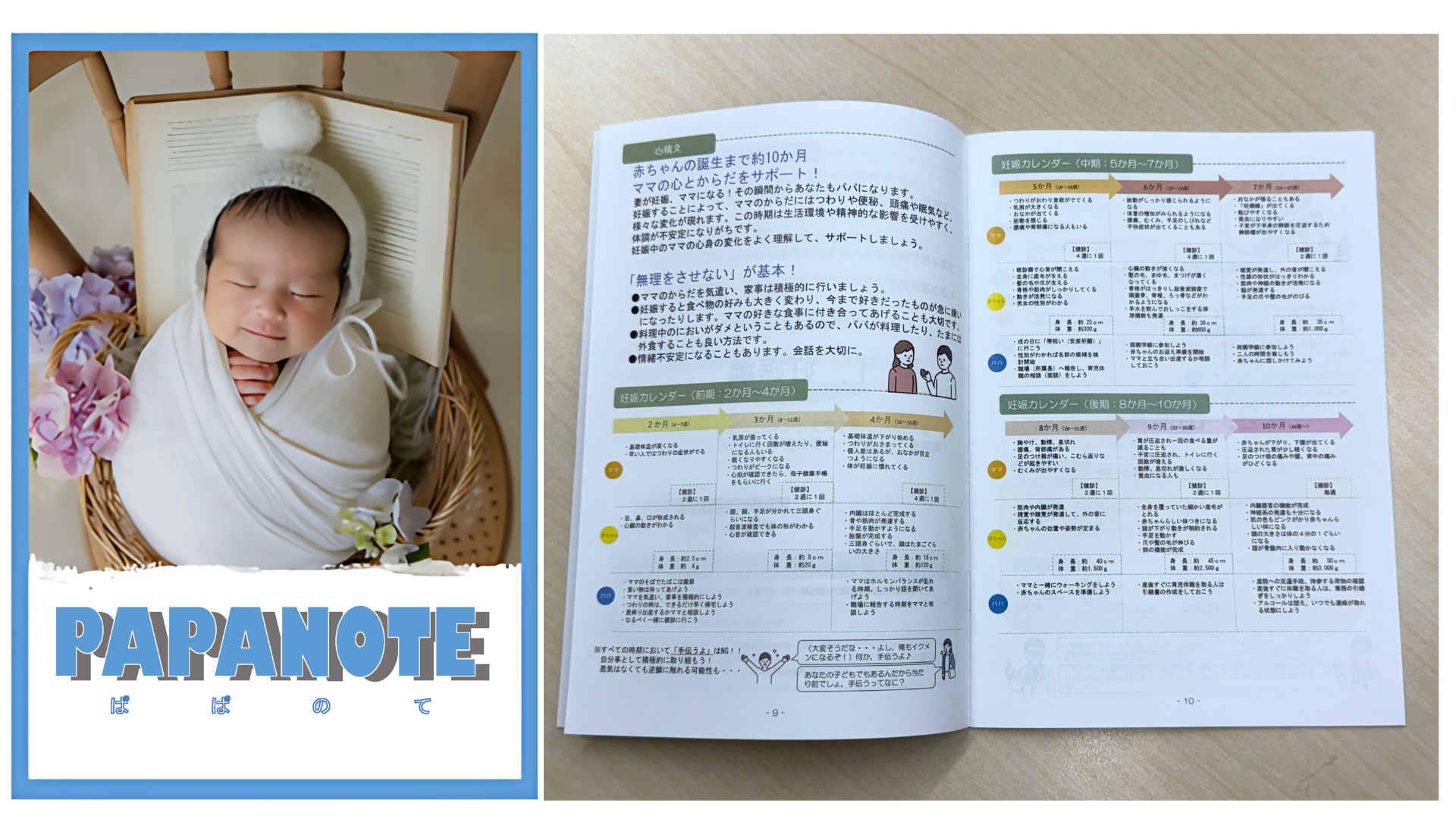

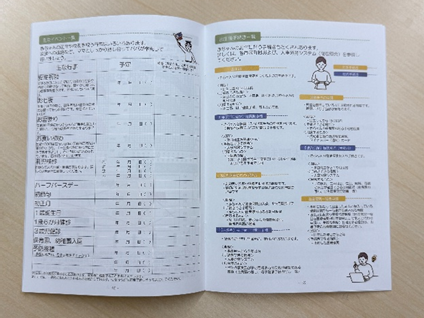

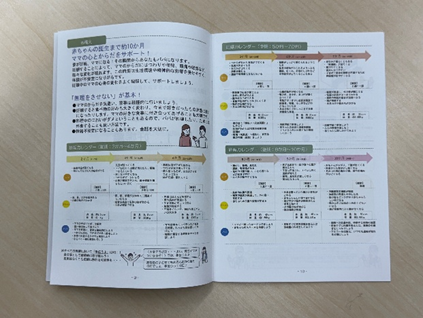

「PAPANOTE」で育児を楽しむサポート

育児休職制度の内容やパパとしての心構え等を掲載した独自の父子手帳「PAPANOTE」が社員に好評を得ています。この手帳には、パパが育児に参画するメリットや妊娠カレンダー、社内外の手続き一覧などが記載され、男性育休の取得推進だけでなく、男性社員が育児に積極的に関わるための支援ツールとしても役立っています。パパとしての役割を改めて実感する機会となり、家庭でのコミュニケーションに寄与しているようです。

成功のカギ

キャリアの不安の解消

2024年10月、九州電力は育児休職制度の通称を「いく活」に決定しました。これは社員からの公募と投票を経て決定されたもので、育児休職を「自己成長につながる期間」として積極的に位置づけ直す取り組みとしています。

九州電力の社長は、「育休取得は決して『ブランク』ではなく、子育てという重要なプロジェクトに携わる貴重な機会であり、タイムマネジメント力や新たな発想力の向上につながる」と、様々な場で発信しています。制度の整備と併せて、経営トップ自らがメッセージを発信することで、全ての従業員が安心して仕事と育児を両立できる職場づくりを進めています。

トップからのメッセージ

こどもが生まれた社員に届く「ハローベビーカード」は、社長自らが誕生をお祝いするオリジナルのメッセージカードです。「従業員の喜びは会社の喜び」という思いを込めたこのカードは、新しい家族の誕生を祝福し、子育てへの決意を新たにする大切な贈り物となっています。

多様な制度と支援

管理職の改革意識と「孫育」休暇や「育サポ応援金」の導入

管理職向けに「いく活(育休)」の意義を伝える研修を実施し、制度への理解促進と部下とのコミュニケーション強化を図っています。さらに、祖父母向けの「孫育休暇」の新設や、育休取得者の業務をサポートする同僚への「育サポ応援金」制度の導入により、職場全体で支え合う風土づくりを推進しています。

育休取得者の声

いく活(育休)取得者からは「会社から『育休を取得してほしい』というメッセージを感じ、非常にポジティブに取得することができた」といった声や、「家族との絆の深化だけでなく人間的な成長にも繋がった」といった、「いく活」の価値を実感する声もありました。

これからのこと

九州電力人材活性化本部の中村さんは「仕事と家庭の両立支援を通じ、従業員の皆さんが活き活きと働くことができる環境づくりを行っていきたい」と語ります。さらに「多様な人材が働きやすく、成長・働きがいを感じ活躍できる環境づくりは、『ずっと先まで、明るくしたい。』という九電グループの思いの実現につながる取り組みです。これからも、この思いの実現に向けて取り組んでいきます。」と力強く話してくれました。

九州電力ホームページ

https://www.kyuden.co.jp

(取材日:2024年9月26日)

活動の背景

UR香椎若葉団地では、少子高齢化が進行していく中で、ひとり暮らしの高齢者の増加など、地域のつながりが弱くなってきており、世代間のつながりを再構築していくことが課題となっていました。

こうした状況を受け、2014年に福岡女子大学、UR九州支社が包括協定を締結し、地域住民や自治会と連携できるようになり、大学生が団地に居住して地域での新しい活動を生み出すなど、様々な取り組みを3者で行ってきた延長上に、新しい取り組みとして『わかぼん』が実現しました。

具体的な活動内容

『わかぼん』の空間は、「本とアートでつながる」をテーマに、URと福岡女子大学の国際文理学部環境科学科の若竹雅宏先生とが協力して設計し、集会所の改修を行い、居心地の良い空間を実現しています。住民が快適に過ごせる「わかぼん」が誕生しました。

『わかぼん』には、住民やUR職員から寄贈された1,200冊以上の本が並び、継続的な本の受け入れ体制を作っています。また、イベントでは「団地の祭り」や「七夕飾りつくり」の他、多世代が交流できる機会をつくっており、ふらっと寄りたくなる場づくりを目指しています。

2024年9月28日に開催された「団地秋祭り『わかぼん』2周年記念行事」では、告知ポスター作りや、当日の設営、イベント発表、縁日までのすべてを、住民と大学生の手作りで実現しました。大勢のこどもや大人が『わかぼん』に訪れ、地域全体が活気に包まれました。

このようなイベントや活動を通じて、UR香椎若葉団地は、「住民同士が顔を合わせ、助け合う関係づくりやつながりを強くする」という目標に着実に近づいています。

参加者の声

(高木暢智自治会長)

「最初は集まる場が必要だと感じたのがきっかけでした。今では月に4回ほど開館し、こどもたちが集まり、宿題を持ってきて勉強する姿も見られます。『わかぼん』カフェの運営など、住民の生活を支える活動も積極的に行いたい。これからも、誰でも気軽に訪れ、自由に過ごせる場として発展させていきたいです」

(若竹雅宏先生/公立大学法人福岡女子大学 国際文理学部環境科学科)

「学生たちはフィールドワークを通じて社会とのつながりを学びました。こうした実体験が、彼らの成長にとって非常に有益な学びとなっています。また、地域の方々との対話や協力を通じて、持続可能なコミュニティづくりの難しさや重要性を深く理解することができたようです」

(URの中村直寿さん)

「このプロジェクトでは、住民、自治会、大学との密な連携が鍵でした。単なるインフラ提供ではなく、地域全体で持続可能な運営を目指す取り組みを今後も続けていきます」

(参加した学生)

「住民と協力して空間を設計することで、『わかぼん』がただの場所ではなく、人々がつながる空間になることを実感しました」

(春に就職した元学生主要メンバー)

「このプロジェクトに参加して一番良かったことは、住民や管理者の声を直接聞くことで、現実と理想の違いを理解できたことです。今後も多くの意見を反映しながら、コミュニティづくりに貢献したいと思います」

これからのこと

「今後、UR香椎若葉団地の『わかぼん』は、住民が自然に関わりたくなるような、こどもたちも積極的に参加し成長できる場づくりを目指し、住民主体の運営を進め、地域全体の文化・交流の拠点として、多世代がつながるよう育てていきたい」と自治会長は考えています。

(取材日:2024年9月26日)