具体的な活動内容

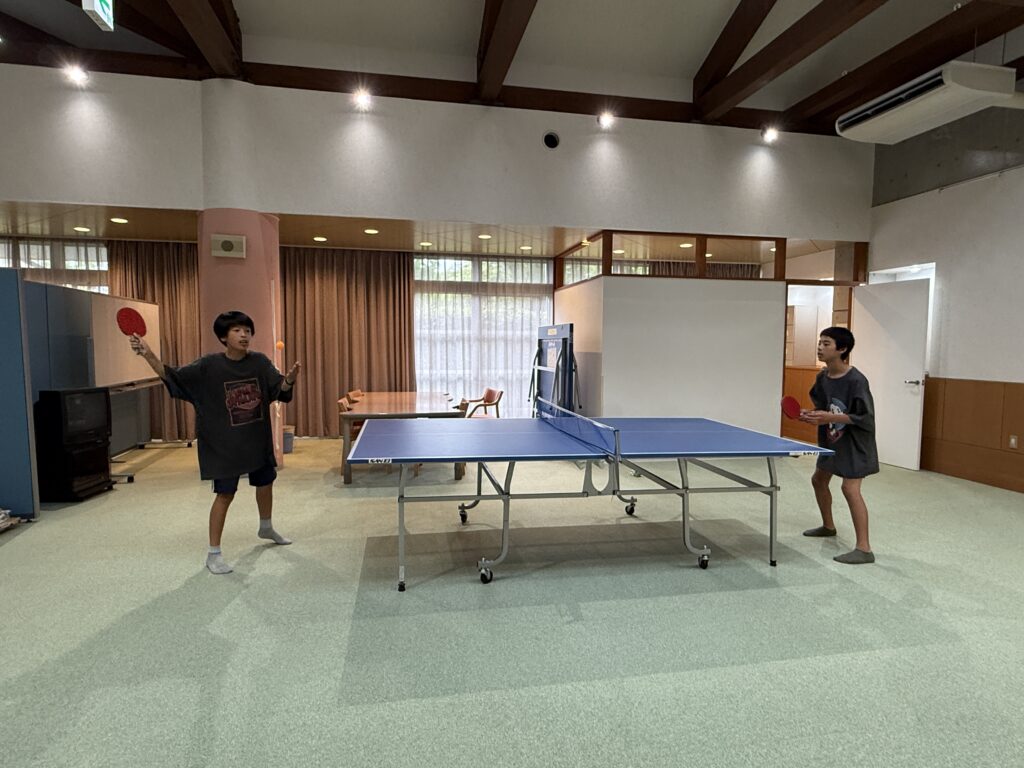

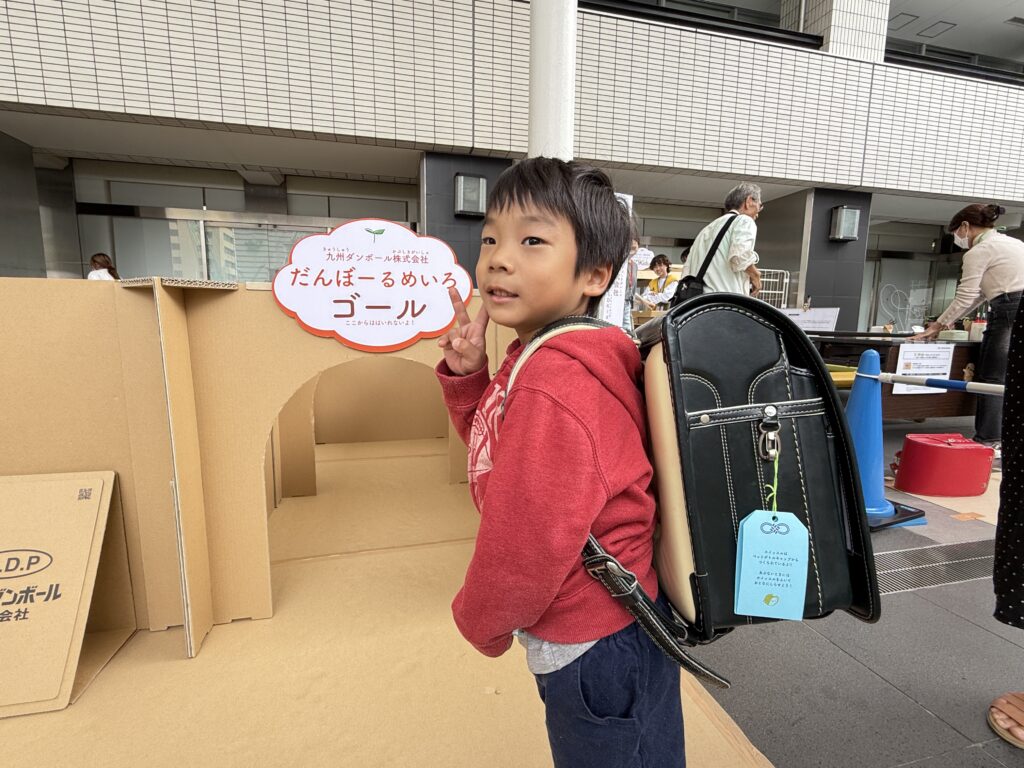

多世代が集う「居場所」の提供

金曜日は朝から夜まで、土曜日は午前10時から夜8時まで、日曜日は午前10時から午後2時まで開放されている「じじっか」は、こどもたちが外やゲームで遊んだり、勉強をしたり、小さな子の面倒を見たりと、みんなが自由に過ごせる居場所で、自然な形で多世代交流が生まれています。

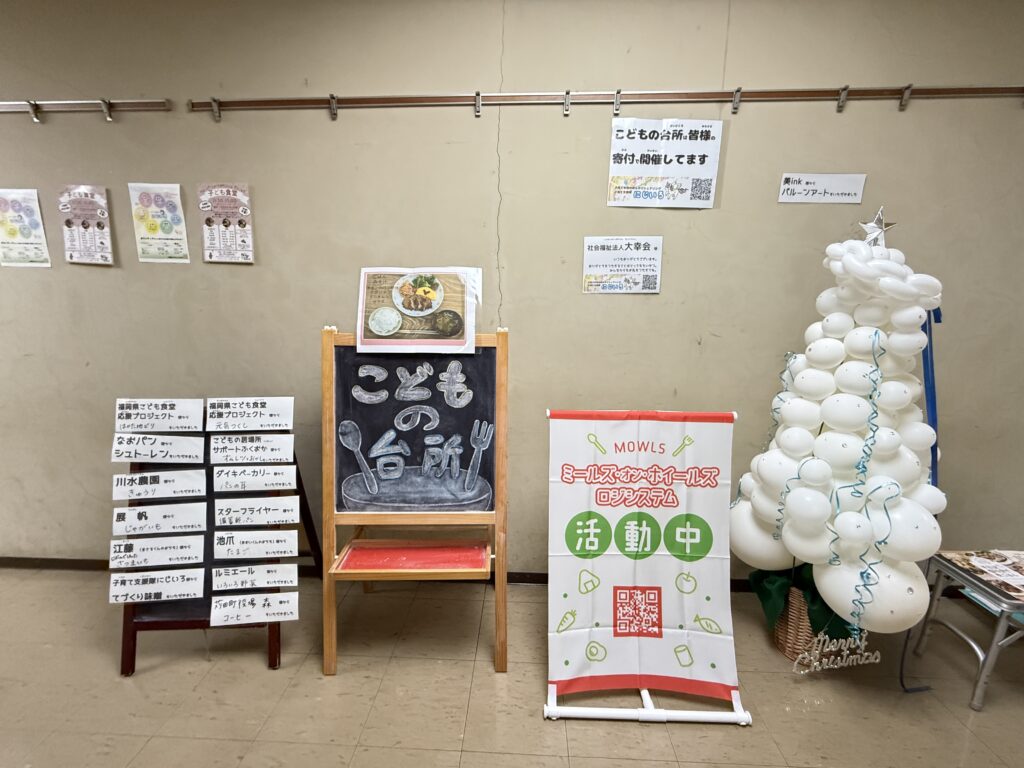

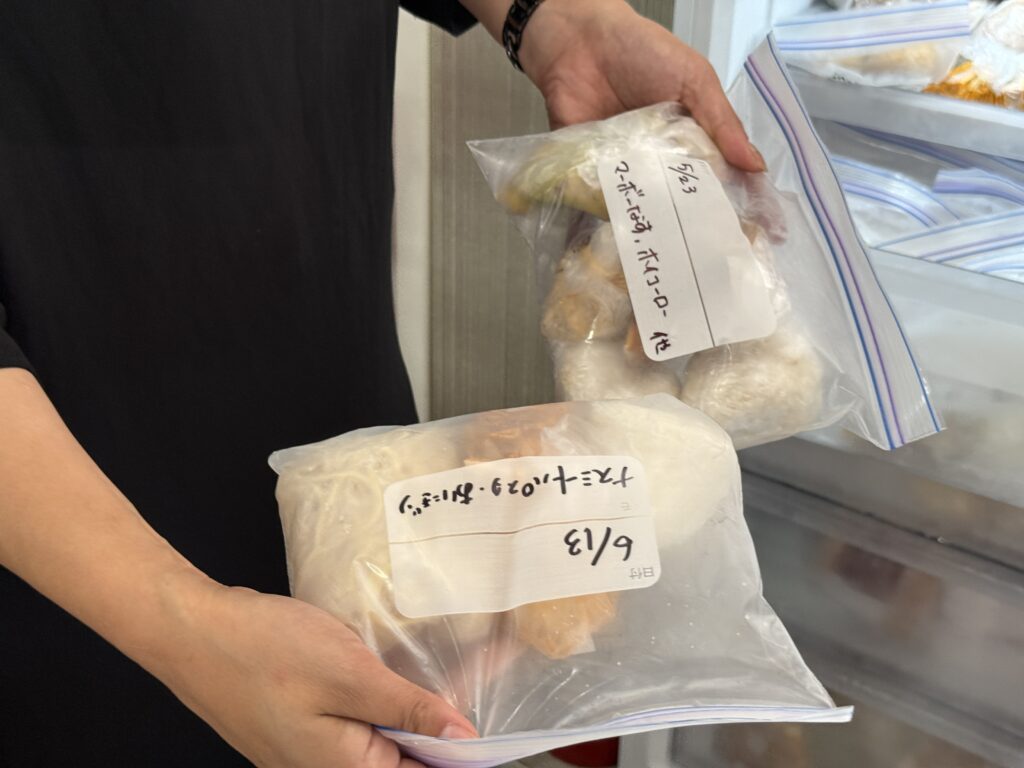

食事支援と「ライフローズン」

週末の食事提供に加え、市の「支援対象児童等見守り強化事業」の補助を活用して55世帯に月2回のお弁当配達を行っています。また、働く親が忙しい平日にもこどもたちが食事に困らないよう、「ライフローズン(生活の愛情冷凍食品)」という1食分の冷凍食品を開発しており、温めるだけで栄養バランスの取れた食事ができるこの仕組みは、「週末のご飯の心配をしなくていい」と利用者からも好評です。

「リリボン」による価値創造

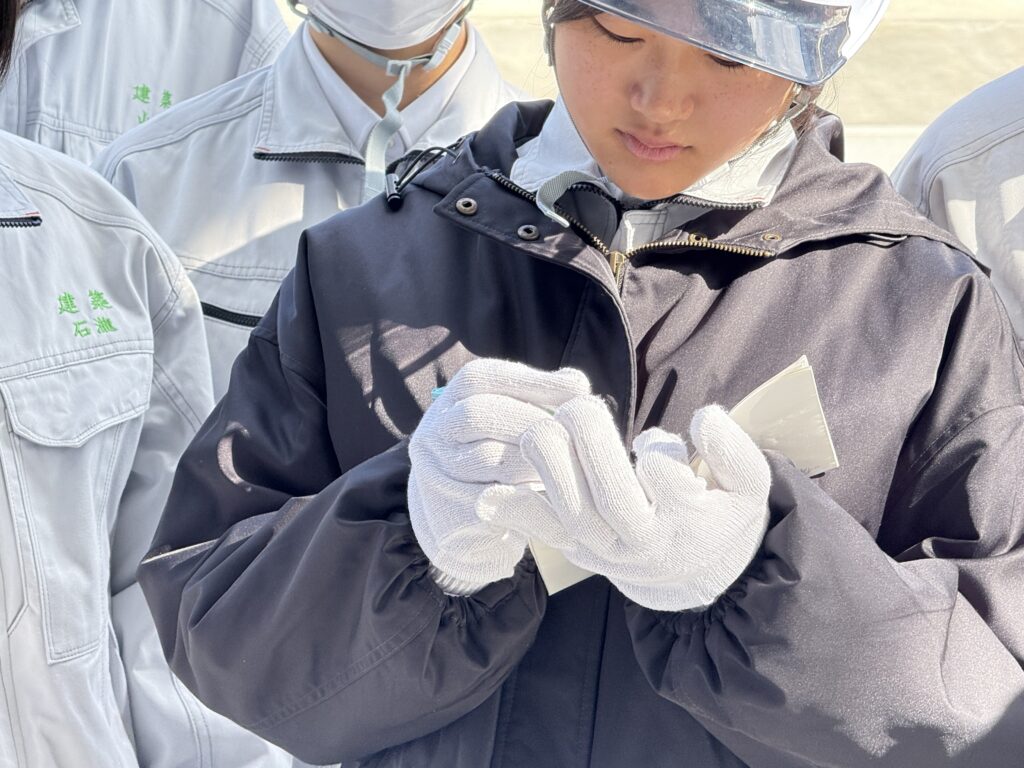

寄付で集まった古着を無料で配っていた当初、中村さんは「これって本当にこどもたちのためになっているのか?」と違和感を覚えました。お金を渡すわけでも、買ってあげるわけでもなく、自分の手で得られる仕組みはないか──。

そうして生まれたのが、「リリボン」です。古着や布の端切れを2cm幅に切ってねじり、こどもたちがそれを1メートル編むことで、食材や衣類と交換できる仕組みを構築しました。労働の対価として“自分で手に入れる”体験は、こどもたちに役割と誇りを育みます。

この取り組みは今では、高齢者施設の活動や、障がいのある方の体験プログラムとしても広がりを見せています。

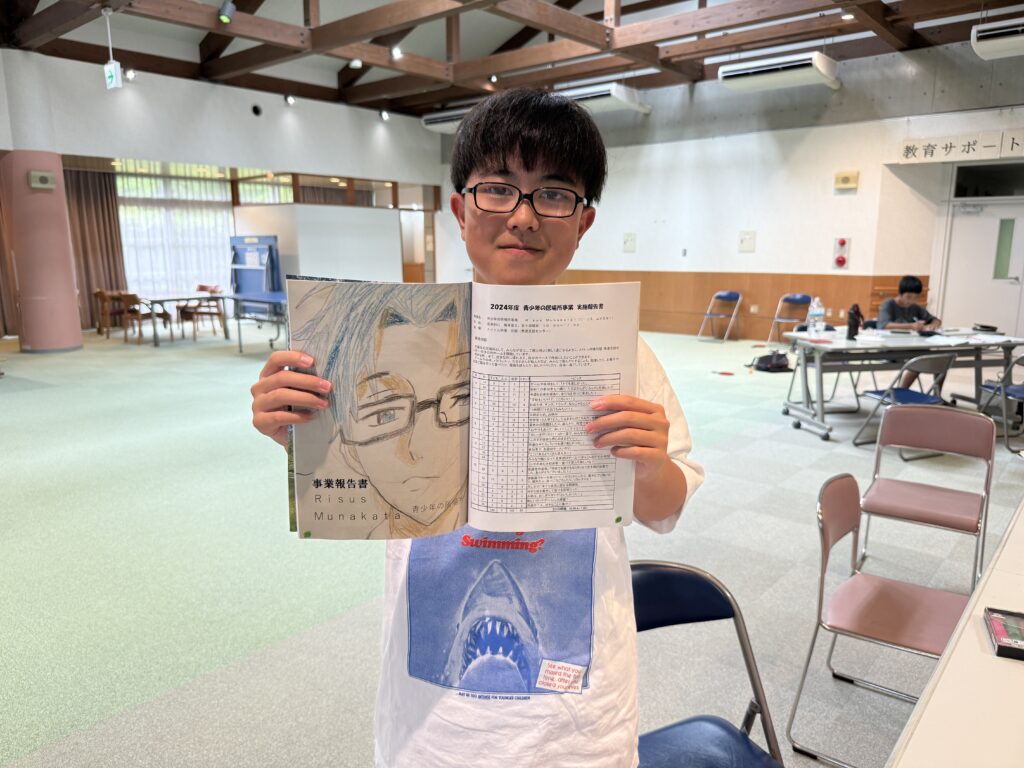

学習支援

ここでは、無料塾や宿題指導、英検対策などを実施しています。土曜日には元塾の先生が宿題を教え、木曜日にはオンライン授業で英語や数学を約1時間教えています。

「プラスアルファ就労」という新しい働き方

基本的な生活費以外の「お金がないからできないこと」を可能にするため、じじっかでの生活の一部を仕事と融合する仕組みづくりを構築しています。

例えば、こどもが野球を習いたいと思っていても、月謝が家計の負担となり諦めざるを得ない家庭に対し、じじっかでの仕事の一部を行ってもらうことで、クラブチームにumau.から直接月謝を支払い、こどもが野球をできる環境を作っています。

こどもたちが「お金がないからといって諦める必要ないんだ」と夢を持ち続けられるような機会を提供しています。

活動の背景

代表の中村みち子さんは、自身も1歳と3歳のこどもを抱えて離婚し、母子家庭として子育てをしてきました。「働いても働いてもお金がなかった」「人と話すのがとにかく嫌だった」「頼ったら負けみたいな気持ちがあった」と振り返る中村さんは、「大家族に憧れて生きてきた」と語ります。

そんな中村さんが「一人じゃ子育てできなかった」「ひとり親よりふたり親より7人親みたいな環境にかなり助けられた」という経験から、2014年に母子家庭グループを結成しました。みんなで花火やバーベキューを楽しんだ時間が、「誰かと一緒ならやれる、自分が変われる」という実感につながったと言います。そして、「実家より実家」のような拠点をつくりたいという思いから活動が広がり、2020年、遂に「じじっか」をオープンさせます。

「自分一人で頑張るのが正義って思っていた当時の自分に、『一人じゃないんだよって言いたい』」と中村さんは語ります。今では、誰かの話を聞き、時には運営と利用者の間に立って調整する「みんなのお母さん」や「相談役」として、じじっかに来るこどもたちが、親以外の多様な価値観に触れられる環境づくりに情熱を注いでいます。

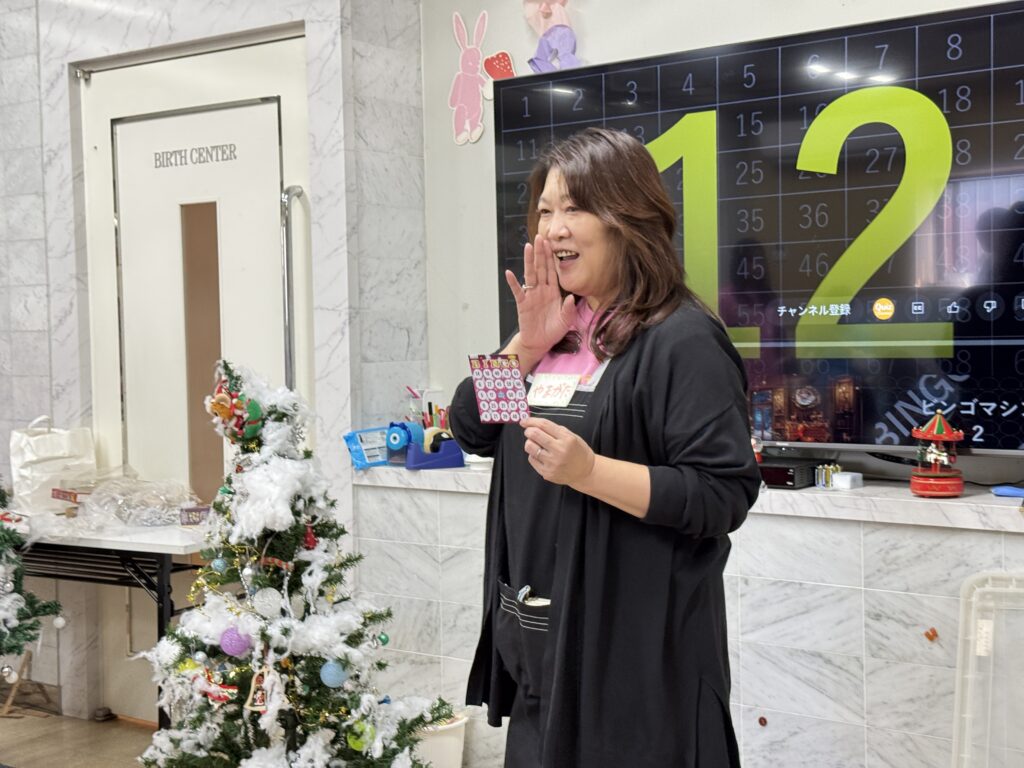

参加者の声

(利用者のお母さん/5年前から利用)

「週末のご飯の心配をしなくていい。誰でもウェルカムで、一回関わったら排除しないというこのスタイルが素晴らしい。元々人嫌いだったけど、ここに来て人と接することが増えて、人の気持ちが分かるようになりました。体調も良くなったし、家計の見直しもできて、本当にここに来て余裕ができた。長女からも『ママがじじっかに来ていい方向に変わったね』って言われるようになりました」

(中学2年生の女の子)

「面倒見が良くなったって言われるのがすごく嬉しいです。普段はゲームしたり、勉強したりしていて、『わたしと僕の夢』の先生に英検も教えてもらっています。リリボンを編むのも楽しいです」

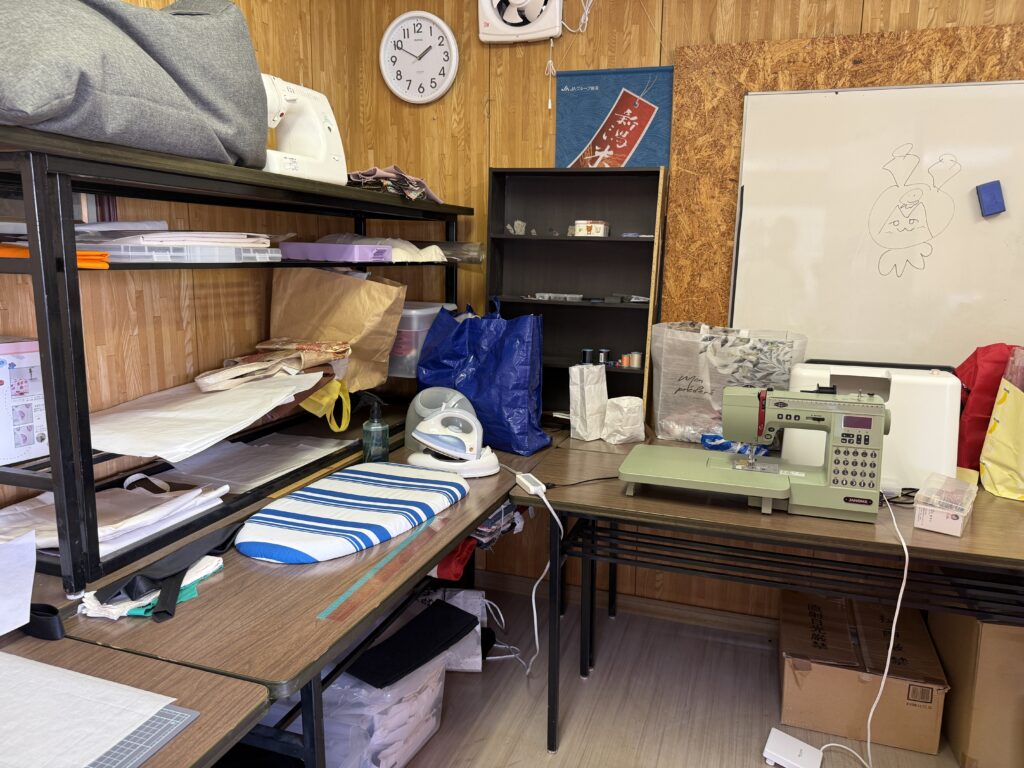

これからのこと

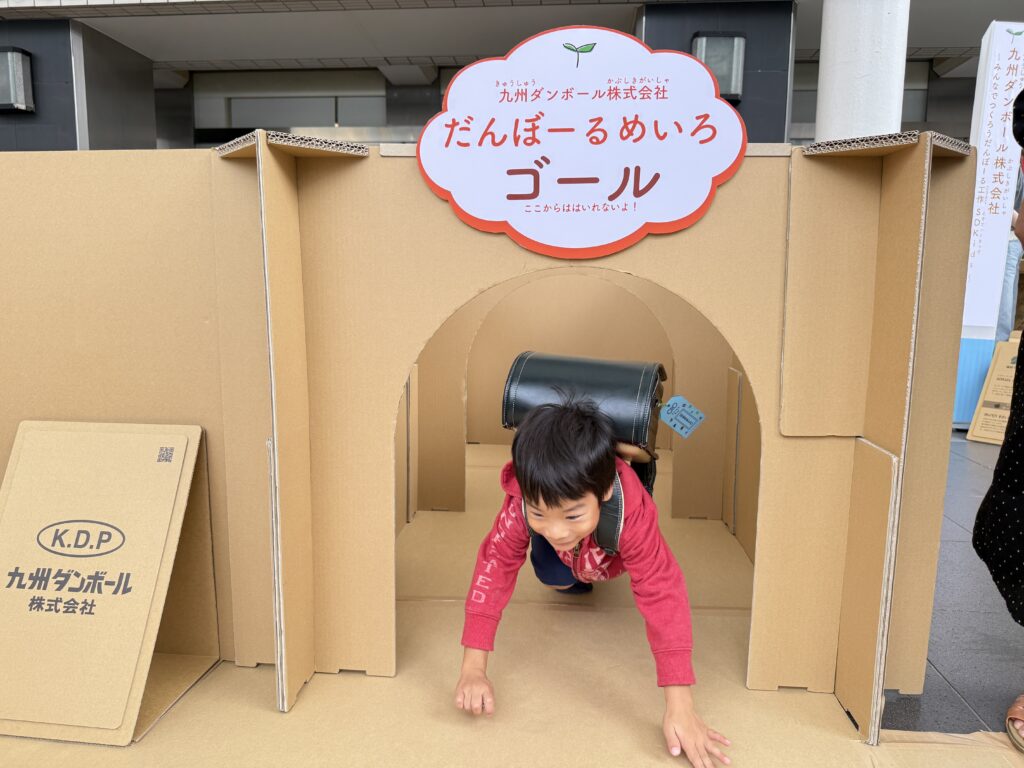

現在、家庭に居場所がないこどもが住むことができるシェアハウス※1の開設を進めています。高校生たちも参加するDIYワークショップを通じて、こどもたち自身が未来の居場所を手作りしています。

また、来年度にはじじっかの1階にミシン工房、草木染め工房、パソコン工房の3つの工房を設置し、「プラスアルファ就労」の場をさらに拡充する予定です。リリボンについては、企業のデザイナーと協力して商品化を進めており、活動の持続可能性も追求しています。

※1 未成年の方は親の同意が必要となります。

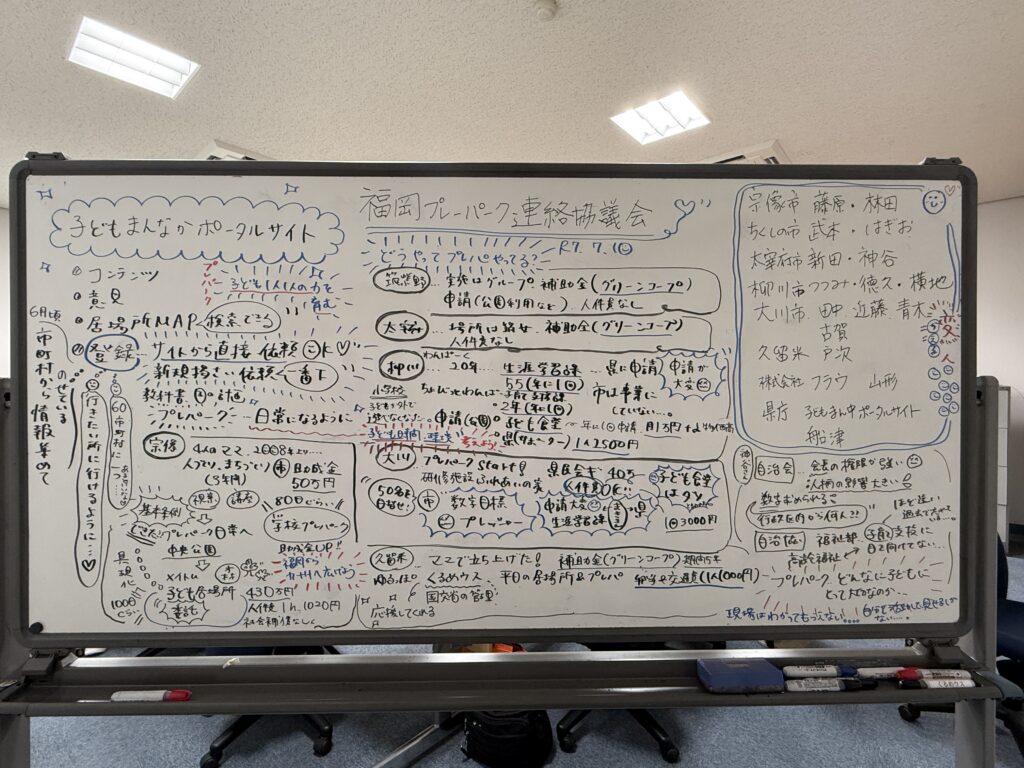

「こどもまんなか社会」に向けて

中村さんは、「こどもたちが『お金がないから無理』と諦めるのではなく、『どうすればできるか』を一緒に考えられる場所でありたいと思います」と語ります。

希望を持てない環境で育つこどもたちが、自分を責めることなく、親以外の価値観に触れる機会を得ることで、未来は大きく変わると信じています。

一般社団法人umau.

(取材日:2025年6月28日)