具体的な活動内容

このイベントの特徴は、チームを一つの家族(Family)に見立てて、年齢の垣根を越えて一緒に体を動かしながら交流することです。6~7名で構成される各チームには、幼児とその保護者、小中高生がバランスよく配置されています。

まずは、みんなで準備運動。屋根付きの広々とした芝生広場で、思いっきり体を動かします。

次に、チーム(Family)名を話し合います。みんな好きなものなど思い思いの個性的な名前を付けて、元気に発表してくれました。

チームの名前が決まったら、いよいよプログラム開始。タグを使ったゲーム、ボール運びやパス練習など、チーム一丸となって運動プログラムに挑戦。みんなで協力しながら、ミッションをクリアしていきます。最初は、人見知りしていた子もいましたが、プログラムを重ねる中で、打ち解け、笑顔でふれあっていました。

イベントの最後には、ルリーロ福岡の選手によるラグビーのデモンストレーションも行われ、その迫力に参加者たちから大きな歓声が沸き上がり、熱気に包まれた、みんなで感動を共有する時間になりました。

活動の背景

現代社会では、こどもたちの異年齢交流の機会が減少傾向にあります。こうした背景から、本イベントは、スポーツ活動を通じて自然な形で世代間交流を促し、こどもたちに、家族や子育てについてイメージできる機会を提供しようと企画しました。

また、ラグビーというチームスポーツを選んだことで、協力し合う大切さも学べる機会となりました。

参加者の声

(幼児・小学生の声)

「中学生や高校生のお兄ちゃん・お姉ちゃんと遊ぶことが楽しかった」

「ボールを使った遊びが面白かった。普段はできない経験ができた」

(中高生の声)

「小さいこどもたちと触れ合うことが、普段なかなかないから、とても楽しかったです」

「走ったり遊んだりして、すごく楽しかったです。ラグビーの選手もかっこよかったけど、やっぱり小さいこどもと遊んで楽しかったです」

「こういうイベントがもっと増えたらいいなと思いました。地域のためにもなるし、みんなで楽しめるから良いですよね」

(保護者の声)

「なかなかこどもと一緒に過ごす土日って少なくて、今日は一緒に走ったりして、とても楽しかったです。筋肉痛になるかもしれない(笑)」

「一生懸命走るこどもの姿が印象的だった」

これからのこと

福岡県では、次世代の親となる若い世代が将来の家庭や子育てについて考える機会を提供するため、今後も、中高生を対象とした直接的な乳幼児とのふれあい体験の実施を促進します。

(取材日:2024年11月30日)

取り組みの概要

2024年度も、夏休みにこどもたちが親の職場を訪問し仕事を参観しました。その成果発表の場として、作文・写真の公募が行われ、作文部門には788通の応募がありました。第一次審査では、教員を目指す中村学園大学教育学部の学生が作文を読み、分析して、24組の親子を最終審査の発表者に選びました。最終審査では、中村学園大学の学生が司会進行を担当。緊張の中、各学年3名ずつがステージに登壇し、ひとり3分のプレゼンテーションタイムの中で、仕事参観の感想や気づき、自分の将来について発表しました。最終審査で、グランプリ、準グランプリ、第3位が選ばれたほか、審査員特別賞など様々な賞が作文部門24組と写真部門2組の合計26組の親子に贈呈されました。

活動の背景

現代では、働く意思がなく勤労していない若者や若年層の離職が増加しており、その背景には、学校教育や家庭教育だけでは働く意味や大切さを十分に学ぶことができていない状況があるのではないかとの課題認識から、このプロジェクトでは、家庭の基盤を支える親の仕事を間近で見ることを通して、社会や家庭の役割を理解するきっかけを与えることを目指しています。

さらに、参加企業・団体にとっても、こどもたちの訪問を受け入れることで、社内環境の改善や教育CSRの推進に繋がる意義深い取り組みとなっています。

参加者の声

(主催者)

「回を重ねるごとに、仕事の体験や仕事の価値観について語った優秀な作品が寄せられていることに感動するとともに、選考に苦慮するという嬉しい喜びを感じています」

(参加したこどもたち)

「家にいるときのお父さん・お母さんの姿と違う」

「カッコイイ!!」

「こんなに人の役に立つことをしている」

「職場でリーダーシップを発揮しているところに感動した」

「感謝の気持ちが芽生えた。親にありがとうの言葉を伝えたい」

など、こどもならではの気づきや視点が、親子の絆を深めています。

(参加企業・団体)

「こどもが1日来ることで、こども用の名刺を準備し、社長・会長室で名刺交換したり、会議に出席させたり、現場へ連れて行ったりと、さまざまな工夫をしているところが多く、社内の雰囲気も和やかになり、整理整頓も進み、教育CSRとしてとらえています」という声が多く上がっています。

これからのこと

「15年間実施を続けていますが、もっと多くの参加企業や団体が増えてほしいです。佐賀県まで実施企業が増えていますが、九州中、ひいては日本中に、この親子良し、企業・団体良し、社会良しの三方良しのプロジェクトが広がってほしいという希望を持っています」と、みらいプロジェクト実行委員会の会長である学校法人中村学園理事長学園長の中村紘右さんは語ってくれました。

みらいプロジェクト「こどもお仕事参観デー」ホームページ

https://miraiproject.fukuoka.jp/

(取材日:2024年11月23日)

具体的な活動内容

「はやめカッパ食堂」は、毎月第四土曜日の11時30分から13時まで、駛馬地区公民館で開催されています。メインメニューは、カレーです。こどもは無料、大人は200円で提供されています。

料理教室の先生でもある汐待さんを中心にボランティアの皆さんが隠し味にこだわって作った特製カレーをお目当てに、駛馬地区に住むファミリー、こどもたち、公民館のスマホ教室に参加されたシニアの方々が続々と集まってきます。11月23日は、総勢145名が参加していました。

毎回、幅広い年代の方々が集まるので、世代間交流が生まれる大切な場所になっています。

活動の背景

地域の熱い思いから、平成31年にスタートした「はやめカッパ食堂」でしたが、新型コロナ感染拡大やその後の大牟田市の大水害で会場の施設が水に浸かってしまい、休止を余儀なくされました。

しかし、地域の方々の情熱の火は消えることはなく、その後新型コロナの感染拡大が収束に向かい、会場となる施設も目途が立ち、休止から約1年半後の令和4年5月に再スタートすることができました。

食堂の運営は、約20名のボランティアを中心に行われ、食材提供先、資金確保、NPO法人との連携が確立し、現在まで活動が続けられています。

参加者の声

「はやめカッパ食堂」の事務局長である北川さんは、こどもたちがやってくるたびに一人一人の顔をちゃんと見て、声をかけ、名前を呼び、グータッチで交流します。それをずっと続けているからこそ、こどもたちとの信頼関係が生まれており、「人が好き!」という駛馬地区の温かさを感じられる居場所になっています。

北川さんは、「駛馬地区は、高齢者が多い地域。その中でこの食堂は小さなこどもたちから、学生、そして高齢者のつながりを育む大切な世代間交流の場となっています」と語ります。

(参加したこどもの声)

「カレーがおいしかった!」

(ボランティアさんの声)

「来るのが楽しみです。おいしいカレーを作り続けたいです」

これからのこと

「はやめカッパ食堂」の皆さんは、「食堂だけではなく、何かをプラスすることで付加価値を高めたい」と考えており、おなかいっぱいになった後は、アンビシャス広場やスポーツチャンバラなど、こどもたちが安心して遊べる居場所を提供しています。

駛馬地区のボランティアの皆さんは、こどもたちや高齢者を見守る仕組みづくりを確立しようと、熱い思いを持って、これからも地域の方々との「つながり・絆」を築いていきます。

(取材日:2024年11月23日)

具体的な活動内容

福岡県が推進する「子育て応援の店」でもある映画館「ユナイテッド・シネマ」。様々なこども・子育てに配慮した取り組みをしています。まず、「抱っこdeシネマ」は、赤ちゃん連れの保護者の方が気軽に映画を楽しめる場を提供するプログラムで、赤ちゃんに配慮して、音量を通常より小さく、館内の照明も少し明るくした環境で上映が行われます。座席は隣に荷物を置けるよう間隔を空けて座ることができます。また、来館者が希望する場合、当日の座席変更にも柔軟に対応しています。

さらに、子育てイベントの際に、特別チケットや招待券を提供するなど、地域の子育て世代を積極的にサポートしています。

活動の背景

ユナイテッド・シネマ トリアス久山の大谷支配人は、自身の子育て経験を通じて「親子で気軽に映画を楽しめる場を作りたい」という想いから、このプログラムを広く地域の人に呼び掛けてきました。その背景には、「特にこどもにとって映画館は、家庭空間ではなく、社会に触れる第一歩となる」という思いがあったからでした。

また、大谷支配人は福岡県が進める「子育て応援の店」事業に賛同し、会社の上層部に直接掛け合い、登録を実現。地域のこどもたちとその家族を支援するために尽力しています。

参加者の声

「音量が控えめで安心して楽しめた」「赤ちゃん連れでも周囲に気を遣わず映画を観ることができる」「こうした取り組みがもっと増えてほしい」など、多くのポジティブな声が寄せられています。また、映画館周辺のリピーターが多いことからも、子育て家族がこのプログラムを信頼し、満足して利用していることがうかがえます。

これからのこと

大谷支配人は「今後、さらに多くの子育て家庭に映画館を身近に感じてもらえるよう、料金の負担軽減や新たなプログラムの導入を検討できるよう会社に提案していきたい。また、福岡県の子育て応援事業と連携し、地域全体で子育てを支える仕組み作りを目指しています」と語ってくれました。

「こどもまんなか社会」に向けて

大谷支配人は「映画館は特別な体験を提供する場所です。親子で映画を楽しむことで、家族の思い出を作る素晴らしい時間を過ごしていただければと思います。この取り組みを通じて、地域の子育て世代に少しでも貢献できれば嬉しいです」と語ってくれました。

ユナイテッド・シネマトリアス久山 ホームページ

https://www.unitedcinemas.jp/hisayama/index.html

(取材日:2024年11月22日)

具体的な活動内容

「地域コミュニティセンターこころん」は、「おひさま食堂」「おひさまカフェ」をはじめ、サークル活動やよろず相談など、地域の人々に寄り添う取り組みを行っています。

2017年10月から始まった「おひさま食堂」は、月2回、第二・第四金曜日の夕暮れ時に開かれ、地域福祉協力員として活躍するベテランママたちが、地域の農家や企業、フードバンク福岡から提供された食材を活用し、毎回約150食の温かな食事を用意しています。

取材当日、カラフルな風船を目印に、こどもたちが友だちと、あるいは一人で、また、家族連れや高齢の方が続々と坂道を上ってきました。会場は笑顔と和やかな空気に包まれていきます。

『ちょっとした楽しみを持ち帰ってほしい』―そう願いながら、ボランティア全員で折った新聞紙のおみやげバッグに詰めたのは、食品や小さな贈り物。帰り際には、調理リーダーの松尾さんとじゃんけんを楽しみ、一人一人に声をかけながらそのバッグを手渡しました。

ここには「支援する側・される側」という関係はありません。年間2,000名を超える人々が集っていることこそ、地域との確かなつながりの証といえるでしょう。「困ったことがあったら、おひさま食堂の時に聞いたらいいやん!」とこども同士で話す姿からも、この場が、さりげなく、でも確実に、地域のセーフティネットとしての役割を果たしているのがわかります。

活動の背景

代表の原貴代子さんは、地域の様々な課題に直面する中で、「行政だけで対応するには限界がある」と気づき、制度だけに頼らない助け合い(愛)の必要性を強く感じていました。そこで、「この街に長く暮らし、街のことをよく知っている、人生の大先輩たちと一緒に地域づくりを進めることこそが、高齢者、障がい者、孤立するこどもたちの問題解決につながる」と確信したのです。核家族化が進む今、子育て世代を支える場所として、おじいちゃん、おばあちゃんの知恵や経験を活かした温かい居場所を!この思いが活動の原点となりました。

参加者の声

(小学生参加者)

「ここに来ると、おばあちゃんたちが優しく話しかけてくれて楽しい!」

「いつも優しくしてくれるから安心します」

(地域の保護者)

「おみやげバッグをこどもがとても楽しみにしていて、本当に助かっています」

「コロナで食事が大変なとき、フードパントリーで助けられました」

(調理リーダー松尾さん)

「元気だからボランティアをしてるんじゃないとよ。ボランティアをするから自分たちが元気になっとるとよ」

(ボランティア参加者)

「ここに来るのを楽しみにしています」

これからのこと

今後、「地域コミュニティセンターこころん」は、こどもたちが安心して過ごす「第三の居場所」づくりにさらに力を入れていきます。B&G財団の助成金を活用し、篠栗町のくすのき公園に新しい施設を建設予定です。地域のボランティアとともに、家庭や学校だけでは得づらい多世代交流の中で、こどもたちが安心して成長できる「頼れる場所」になることを目指しています。

「こどもまんなか社会」に向けて

代表の原さんは、「こどもたちが、現実逃避してゲーム依存になり孤立してしまう問題からの脱却には、おじいちゃんおばあちゃんたちの知恵や昔遊び、物に頼らない生活が大切」と強く語り、人とのつながりの重要性を訴えています。

理事の谷本さんは、「人の子も自分の子もみんなかわいい。自分のこどもが大きくなった時には周りにいるこどもたちと一緒に社会をつくることになるから、自分の子だけ良くていいなんてない。この未来を担うこどもたち全員が幸せでないと意味がない」と強調しています。

そして原さんは、「活動の根底にあるのは、セーフティネット。『いのちの大切さ』です。命を軽んじるような言葉をこどもたちが自ら発言することが本当にないように、少しでも発信していきたい」と話してくれました。

NPO法人地域コミュニティセンターこころんホームページ

https://cocoron-sasaguri.org/

(取材日:2024年11月22日)

具体的な活動内容

「こども食堂みずほまち」は、2016年8月に設立され、福岡県下でも初期から活動している先駆的なこども食堂の一つです。このこども食堂は、西松建設の独身寮の、リビングと厨房を活動の拠点とし、毎月第二土曜日、月に1回、地域のこどもたちや家族に、毎回工夫を凝らした温かい食事と安心して過ごせる居場所を提供しています。

活動は、認定 NPO 法人チャイルドケアセンターと西松建設の社員を含む約20 名のボランティアにより、安定した運営ができています。

ふくおか筑紫フードバンクや地域の農家から届く野菜や米などの新鮮な食材を、ボランティアスタッフが賞味期限ごとに仕分け、西松建設から寄贈された冷蔵・冷凍設備や食材保管設備で適切に管理することで、食品ロス削減にも貢献しています。

取材当日は、料理が得意な地域の方々が朝9 時前から準備を始め、こどもたちのために心を込めた「三色丼」と「お吸い物」「コロッケ」を振る舞いました。

食事のあとは、こどもたちが高校生ボランティアと、ゲーム対戦や工作、塗り絵、絵本の読み聞かせなどを楽しみます。こどもたちのリクエストに応えて思いっきり遊び、世代を超えた交流の中で、こどももおとなも笑顔あふれる時間を過ごしていました。

活動の背景

「こども食堂みずほまち」の代表である大谷さん(認定NPO 法人チャイルドケアセンター代表理事)がこども食堂を始めたきっかけは、教育現場で目の当たりにしたこどもの貧困と孤独でした。「こどもの格差は深刻な社会問題」という強い思いに駆られ決断します。それが20 年前。まだ「こども食堂」という概念がなかった頃、大谷さんは地域の公民館を借りて、週1 回の無料食堂を立ち上げました。当初は小さな規模からのスタートでしたが、地元農家や有志の協力を得て、栄養バランスの取れた温かな食事を提供することができました。

活動を続ける中で、「困難な家庭のこどもだけの場所では意味がない。誰もが気軽に集えるこども食堂を作りたい」と地域全体がこどもたちを見守り、支える共生の場を目指すようになります。

そんな思いを知った、当時、西松建設九州支社副支社長だった松川さんが心を動かされて、会社に掛け合います。そして活動拠点となる寮や冷凍庫、食材保管庫の提供、そして電気代の支援を行い、今のこども食堂が実現しました。

参加者の声

(高校生ボランティア)

「小さな子と遊ぶのが楽しい」

(参加したこども)

「お兄ちゃんと対戦ゲームができて嬉しい」

(保護者)

「こどもも居心地が良いようで、食事した後もずっと遊んでいます。助かっています」

(「こども食堂みずほまち」代表 大谷さん)

「こども食堂には、こどもたちにとって当たり前に保障されるべき豊かなこども時代の姿があります。そして、こども食堂がその豊かなこどもの『居場所』として機能していることを感じています。地域や企業の皆さまのご協力のおかげで、8年間という長い間、活動を続けることができました。本当に感謝しています」

(西松建設の松川さん)

「CSR 活動を大切に、地域のこどもたちの未来を直接支えられることに参加するボランティアも喜んでいます。こどもたちの笑顔が私たちの活動の原動力です」

これからのこと

大谷さんは、「こども食堂は、単に食事を提供する場ではなく、こどもたちが安心して過ごせる『居場所』でありたいと考えています。これからもこどもたちの声をしっかりと取り入れ、彼らが主体的に関われる場づくりを目指していきます。また、西松建設様をはじめ、応援してくださる企業や団体・個人の皆さま、そして地域全体と支え合いながら、持続可能な居場所づくりに取り組んでいきたいと思います」と話してくれました。

「こどもまんなか社会」に向けて

大谷さんは、「こどもたちが自由に意見を述べられる場をつくり、地域全体でその成長をあたたかく見守り、支え合えるような居場所を守っていきたい」と語っています。

認定NPO法人チャイルドケアセンター

ホームページ

http://npo-ccc.net/

インスタグラム

https://www.instagram.com/child.care.center1

(取材日:2024年11月16日)

具体的な取り組み内容

男性育休取得100%を達成

九州電力は、2022年4月から、男性育休取得推進の取り組みとして、「いくQ -over 2 weeks-」というスローガンを掲げ、男性社員が2週間以上育児休職を取得し、育児に専念することを推奨しています。このスローガンには、こどもが生まれた男性社員を職場の皆さんが心から祝福し、気兼ねなく育児休職を取得できる風土・文化を作りたい、そして「まずは2週間」、家庭や職場の状況次第ではそれ以上の取得を、職場全体で後押しして欲しいという思いが込められています。

これらを始めとする様々な取り組みにより、男性育休の取得実績は大きく向上しました。取り組み前の2021年度にはわずか8%だった取得率は、2022年度には80%まで上昇し、2023年度には目標としていた100%を達成しています。 また、2023年度の平均取得日数は30日に達し、約74%の社員が2週間以上の育児休職を取得しています。

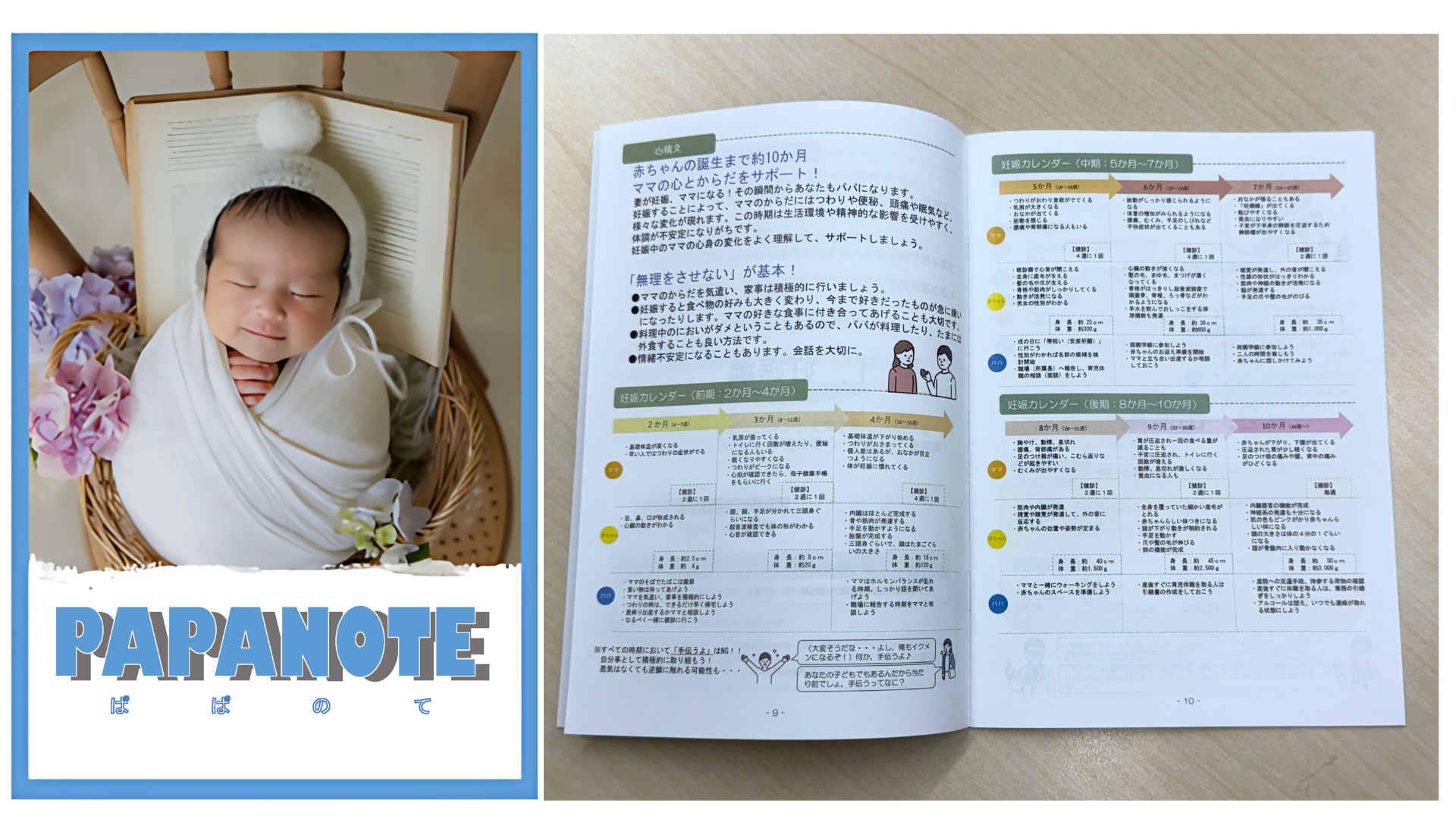

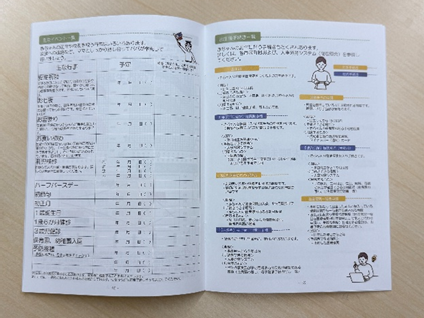

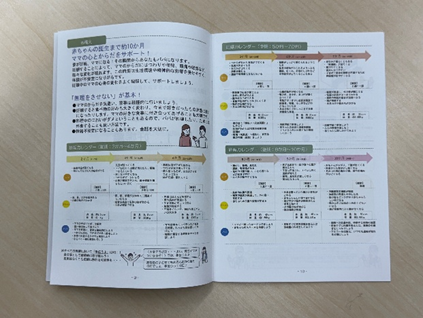

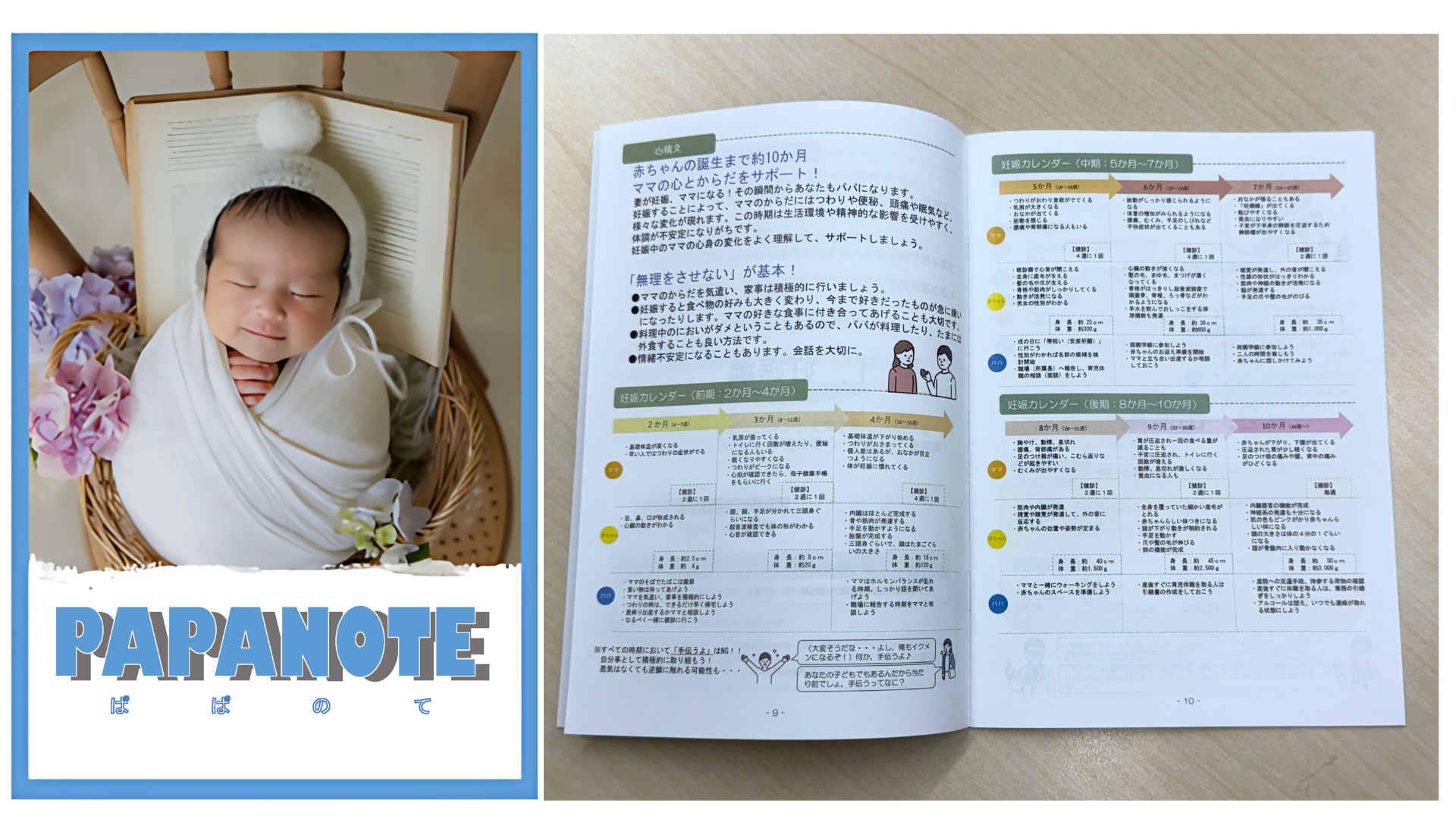

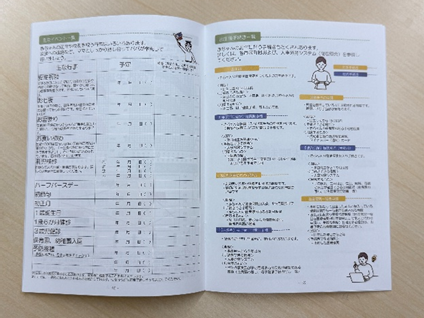

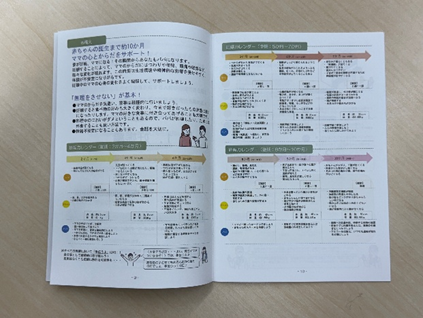

「PAPANOTE」で育児を楽しむサポート

育児休職制度の内容やパパとしての心構え等を掲載した独自の父子手帳「PAPANOTE」が社員に好評を得ています。この手帳には、パパが育児に参画するメリットや妊娠カレンダー、社内外の手続き一覧などが記載され、男性育休の取得推進だけでなく、男性社員が育児に積極的に関わるための支援ツールとしても役立っています。パパとしての役割を改めて実感する機会となり、家庭でのコミュニケーションに寄与しているようです。

成功のカギ

キャリアの不安の解消

2024年10月、九州電力は育児休職制度の通称を「いく活」に決定しました。これは社員からの公募と投票を経て決定されたもので、育児休職を「自己成長につながる期間」として積極的に位置づけ直す取り組みとしています。

九州電力の社長は、「育休取得は決して『ブランク』ではなく、子育てという重要なプロジェクトに携わる貴重な機会であり、タイムマネジメント力や新たな発想力の向上につながる」と、様々な場で発信しています。制度の整備と併せて、経営トップ自らがメッセージを発信することで、全ての従業員が安心して仕事と育児を両立できる職場づくりを進めています。

トップからのメッセージ

こどもが生まれた社員に届く「ハローベビーカード」は、社長自らが誕生をお祝いするオリジナルのメッセージカードです。「従業員の喜びは会社の喜び」という思いを込めたこのカードは、新しい家族の誕生を祝福し、子育てへの決意を新たにする大切な贈り物となっています。

多様な制度と支援

管理職の改革意識と「孫育」休暇や「育サポ応援金」の導入

管理職向けに「いく活(育休)」の意義を伝える研修を実施し、制度への理解促進と部下とのコミュニケーション強化を図っています。さらに、祖父母向けの「孫育休暇」の新設や、育休取得者の業務をサポートする同僚への「育サポ応援金」制度の導入により、職場全体で支え合う風土づくりを推進しています。

育休取得者の声

いく活(育休)取得者からは「会社から『育休を取得してほしい』というメッセージを感じ、非常にポジティブに取得することができた」といった声や、「家族との絆の深化だけでなく人間的な成長にも繋がった」といった、「いく活」の価値を実感する声もありました。

これからのこと

九州電力人材活性化本部の中村さんは「仕事と家庭の両立支援を通じ、従業員の皆さんが活き活きと働くことができる環境づくりを行っていきたい」と語ります。さらに「多様な人材が働きやすく、成長・働きがいを感じ活躍できる環境づくりは、『ずっと先まで、明るくしたい。』という九電グループの思いの実現につながる取り組みです。これからも、この思いの実現に向けて取り組んでいきます。」と力強く話してくれました。

九州電力ホームページ

https://www.kyuden.co.jp

(取材日:2024年9月26日)

活動の背景

UR香椎若葉団地では、少子高齢化が進行していく中で、ひとり暮らしの高齢者の増加など、地域のつながりが弱くなってきており、世代間のつながりを再構築していくことが課題となっていました。

こうした状況を受け、2014年に福岡女子大学、UR九州支社が包括協定を締結し、地域住民や自治会と連携できるようになり、大学生が団地に居住して地域での新しい活動を生み出すなど、様々な取り組みを3者で行ってきた延長上に、新しい取り組みとして『わかぼん』が実現しました。

具体的な活動内容

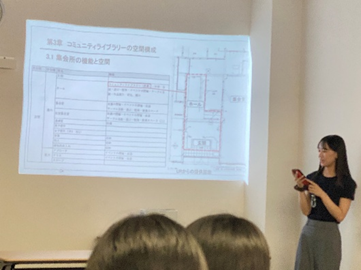

『わかぼん』の空間は、「本とアートでつながる」をテーマに、URと福岡女子大学の国際文理学部環境科学科の若竹雅宏先生とが協力して設計し、集会所の改修を行い、居心地の良い空間を実現しています。住民が快適に過ごせる「わかぼん」が誕生しました。

『わかぼん』には、住民やUR職員から寄贈された1,200冊以上の本が並び、継続的な本の受け入れ体制を作っています。また、イベントでは「団地の祭り」や「七夕飾りつくり」の他、多世代が交流できる機会をつくっており、ふらっと寄りたくなる場づくりを目指しています。

2024年9月28日に開催された「団地秋祭り『わかぼん』2周年記念行事」では、告知ポスター作りや、当日の設営、イベント発表、縁日までのすべてを、住民と大学生の手作りで実現しました。大勢のこどもや大人が『わかぼん』に訪れ、地域全体が活気に包まれました。

このようなイベントや活動を通じて、UR香椎若葉団地は、「住民同士が顔を合わせ、助け合う関係づくりやつながりを強くする」という目標に着実に近づいています。

参加者の声

(高木暢智自治会長)

「最初は集まる場が必要だと感じたのがきっかけでした。今では月に4回ほど開館し、こどもたちが集まり、宿題を持ってきて勉強する姿も見られます。『わかぼん』カフェの運営など、住民の生活を支える活動も積極的に行いたい。これからも、誰でも気軽に訪れ、自由に過ごせる場として発展させていきたいです」

(若竹雅宏先生/公立大学法人福岡女子大学 国際文理学部環境科学科)

「学生たちはフィールドワークを通じて社会とのつながりを学びました。こうした実体験が、彼らの成長にとって非常に有益な学びとなっています。また、地域の方々との対話や協力を通じて、持続可能なコミュニティづくりの難しさや重要性を深く理解することができたようです」

(URの中村直寿さん)

「このプロジェクトでは、住民、自治会、大学との密な連携が鍵でした。単なるインフラ提供ではなく、地域全体で持続可能な運営を目指す取り組みを今後も続けていきます」

(参加した学生)

「住民と協力して空間を設計することで、『わかぼん』がただの場所ではなく、人々がつながる空間になることを実感しました」

(春に就職した元学生主要メンバー)

「このプロジェクトに参加して一番良かったことは、住民や管理者の声を直接聞くことで、現実と理想の違いを理解できたことです。今後も多くの意見を反映しながら、コミュニティづくりに貢献したいと思います」

これからのこと

「今後、UR香椎若葉団地の『わかぼん』は、住民が自然に関わりたくなるような、こどもたちも積極的に参加し成長できる場づくりを目指し、住民主体の運営を進め、地域全体の文化・交流の拠点として、多世代がつながるよう育てていきたい」と自治会長は考えています。

(取材日:2024年9月26日)